1978年,史上第一款真正意义上的实时多人交互的网络游戏“MUD”横空出世,其开发者理查德·巴图因此成了网游奠基者之一。

在运营MUD期间,巴图发现游戏中的玩家需求和表现各不相同,在对玩家行为分析之后,巴图形成了一套自己的理论,后世将其理论称为巴图模型。这一模型将网络游戏玩家分为杀手型、成就型、社交型、探索性四种不同的类型,不仅对分析网络游戏玩家 的社会学行为建立了指导理论,也对后来的网络游戏开发者产生了巨大的影响。

几十年过去,这个模型按照现在的眼光来看,已经十分古老和粗放,后来行业也提出了很多更为精细的模型理论。不过巴图分类法深入人心,也非常好理解,我们对于很多游戏与玩家关系之间的探讨,其实都能基于这个模型去谈。

比如杀手型玩家,顾名思义,是WOW里的三季稻,也是你在吃鸡或者MOBA类游戏里遇到的那些胜负心很强的队友;成就型玩家,就是主机平台的奖杯党和MMO里跑来跑去满世界清任务的路人;探索型玩家,常见于各种高自由度的游戏中,他们有着很强的主观能动性,喜欢折腾,经常能发现普通玩家忽视的细节与可能性。

在大多数时候,玩家的乐趣与游戏规则和机制有着密不可分的联系。游戏文化归根结底是玩家精神需求的体现,解释清楚玩家有什么需求被满足了,就能讲清楚一个游戏为啥好。

但不同的玩家群体中,有一类玩家的乐趣却很难解释清楚,往往与游戏机制关系不大,他们就是社交型玩家。

一般人理解中的社交型玩家,主要集中在MMORPG里,他们擅长角色扮演,行为与游戏世界观无缝融合,由此产生了很多有意思的玩家故事。比如我们之前报道过在《辐射76》里有一位实行义举的无国界医生,这位医生是玩家扮演的,他热衷于在服务器里搭建医疗帐篷,低价出售医疗针,帮助在危险区域执行任务的玩家。随着名气越来越大,这位玩家还在游戏里开起了诊所,雇佣其他玩家共行善举,保护弱者,一时之间成为美谈。

这类故事发生得多了,会给人一种感觉,好像只有MMORPG才盛产这种乐于经营人际交互的玩家。其实不然,社交型玩家还有一个很大的品类聚集地,却很少被外界谈论,就是SLG手游。

与MMO不同的是,在现代的SLG手游中,玩家几乎全部乐趣都来自于社交,游戏机制并不是那么重要,更多作为背景板而存在。玩家最重要的游戏行为,几乎全发生在人与人之间的交互、合作与对抗中。

对传统玩家来说,这种乐趣很难理解,因为传统玩家习惯于从单人的游戏性上判断游戏好坏,而SLG手游的单人游戏性通常并不足以成为亮点,无论是局部战斗的战术,还是宏观的战略,都无法和单机策略游戏比较,普遍是是比较“浅”的。只有当很多人都汇聚在一起,各司其职,共同进行某种战略和计划时,玩法深度才会变得巨大,具有很强的刺激性和戏剧性。

这使得单独从产品设计层面来讲一款SLG游戏意义并不大,也很难有一篇文章向外界解释清楚SLG手游到底哪部分设计比较精彩,因为所有的设计都无法独立来看,都需要结合用户生态。长期以来,SLG手游圈都处于一种黑箱状态,有时还会因为表层游戏性的浅显而处于鄙视链下层,尽管内部其乐融融,但外界并不知其生态。

这某种程度上有点像高尔夫球,高尔夫球的规则和目标很简单,从外界视角来看,也看不出多好玩,但大家都知道,玩高尔夫球的人,乐趣点并不在球本身上,而是交际。只是,高尔夫的高端性众所周知,而SLG游戏玩家到底在玩什么,还不为大众所了解,只有真的融入这个环境,才会对其生态大吃一惊。

这方面,国内的SLG手游代表性产品《率土之滨》最有发言权。可能前两年你也听说过率土的檄文文化——因为《率土之滨》的战斗规模很大,每一场战争都需要投入几百甚至上千人,每一个人都需要投入的大量的时间、资源鏖战数日。如何让大家坚持战斗,同盟便需要一篇篇“檄文”来感化人心,通过语言魅力赋予每一个参与战争的人正义感与使命感。这些檄文让游戏充满了“历史感”,也让玩家仿佛一同回到了金戈铁马、名将辈出的三国乱世之中。

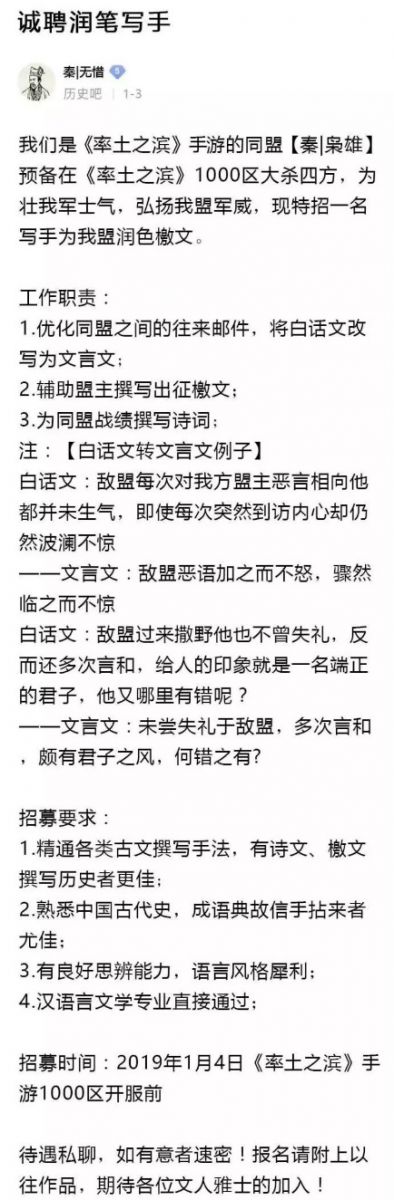

贴吧里甚至会有玩家发布“檄文润色招聘帖”,寻求能把白话文改为文言文的写手

事实上,檄文只是《率土之滨》游戏内社交文化的一个很小的侧面。在这款游戏中,核心乐趣几乎都来自于社交而不是游戏规则。正如前文所言,社交乐趣难以用描述游戏玩法的方式来体现。为了更清晰地传递这种乐趣,官方最近拍了一部名为《兵与滨》的短片,来直观地告诉观众:玩家到底在《率土之滨》里玩什么,以及他们获得了怎样的正反馈。

2015年10月25日,《率土之滨》公测,距离现在正好五年。今天官方放出了这部《兵与滨》短片,这里也一并搬运过来,方便感兴趣的玩家观看。

作为六周年活动的重要一环,可以看出《兵与滨》的拍摄成本是不小的。短片以艺术的手法,让一位古代士兵身处硅晶体打造出来的虚拟空间,同玩家展开了一场虚与实、历史与现代的穿越对话:

“在这个世界里,山岳的骨骼与溪流的血脉,分割了方寸的屏幕。扬州的冷雨与京华的烟云,被你以一念相连。大地在你指尖,点击,加载而后,骏马扬起尘埃,黎民山呼万岁。那时的你,踌躇满志,双目迥然,真让人羡慕。六年来,我们陌生又熟悉。”

“滨”这个字,在率土之滨的含义里有“边境”的意思。在这部短片中,它似乎也象征着虚拟与现实的边界。短片邀请了很多老玩家聊了聊自己与游戏的故事,其中很多都是团长或者同盟的管理层。从他们的发言可以看出,率土玩家有着很强的感情投入。在这款游戏中,源自人类心理深层的征服和争霸欲望被唤醒,正如一位团长所言,“非常享受能够在里面带领团队,一起为了目标去努力,而且是在我为主导的情况下去实现。”

在率土中,有正常玩家、也有战争狂人玩家、阴谋诡计玩家、指挥型玩家,而团长的职责,就是让一群各行其是的人,能够在自己有优势的地方发挥作用。在很多手游中中,“免费玩家就是大R的商品”,但在率土里,每个玩家都很重要,380人一起参与赛季,每个人都能找到自己的定位,从而产生很强的归属感与荣誉感。

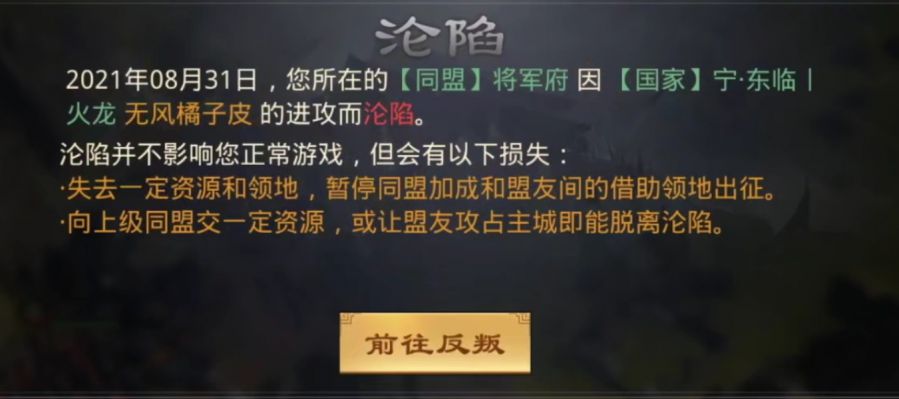

有荣誉,就有背叛。一位团长讲了这样的故事:S2赛季,他们团曾作为劣势方一路被打,“打了两个多月,好不容易把战局打回来,眼瞅着要翻盘了,结果盟友被人线下收买反水”,这是他“最愤怒的时刻”。

有阴谋,就有阳谋,《率土之滨》有一个流浪军的设定。和常规的玩法不同,成为流浪军后,玩家将放弃所有领地、分城和同盟关系,重新出生在山上的流浪军营地中。流浪军无法获得土地或城区的资源产量,但可以通过掠夺其他玩家领地、分城、主城来获得资源。

显然,流浪军的核心玩法是“以战养战”,必然会对周边玩家造成威胁。为了制约流浪军,有的玩家想出了一个连策划都没料到的方法:他们集体动员,把州里面所有的地格都填满了,让流浪军无处可“出生”。要知道,几十万格地,要安排380人去有条不紊地做这些事情,指挥量和工作量都是非常庞大的,但在有条不紊的调动和安排下,玩家们真的把计划落成了。这件事直到引起了一些流浪军玩家的抗议,才被官方关注到。

其他类似内奸、堵城、堵关卡之类的玩法,都属于在游戏提供的大环境下,玩家自发促成的结果。这是率土这种SLG手游与其他游戏最大的不同,单纯就游戏设定和规则而论,很难想象到玩家会有这么高的主观能动性,以及如此多的可能性。五年来,玩家创作了无数玩法,檄文、斯巴达、主五要三,下野不沦……每个梗都会让老玩家会心一笑,背后是无数的故事。

因为以上种种原因,率土的玩家粘性极高,因为这款游戏最强的就是社交属性,即便游戏机制当下玩腻了,但朋友都在,还会一个赛季一个赛季打下去。而在每个赛季里,人与人之间,总会有意想不到的故事发生。

结语

我把率土之滨戏称为“聊天之滨”——一位率土团长的总结,概括出了这类游戏最核心的乐趣。就像看起来硬核无比的EVE,其实也经常被老玩家称为“大型宇宙聊天室”一样。到了这一步,游戏里的社交关系,其实已经走入了生活中。大家互相“捆绑”在游戏里,如果没有了这些人,那早就不玩了,但正因为有这些人,所以自己还在玩。这款游戏已经成了他们生活中的一部分。

这大概是一款网游能长期运营下去的最坚固之基石。

来源:游戏研究社

原文:https://mp.weixin.qq.com/s/xvO_DoMFnKr1hsD8frNY4Q