索尼互动娱乐日本工作室(SIE Japan Studio),前身为索尼电脑娱乐日本工作室(SCE Japan Studio),属于索尼互动娱乐(SIE)旗下全球工作室之一,成立于1993年11月,地处东京市中心,同时也是SIE旗下(SIE的前身叫作SCE)最早成立的一个工作室。

有感于前段时间Japan Studio众多主要制作人的离职以及工作室被拆分和重组的新闻而写,本系列将着力于帮助大家简单回顾SIEJ的发展历史和主要作品。

“ICO”

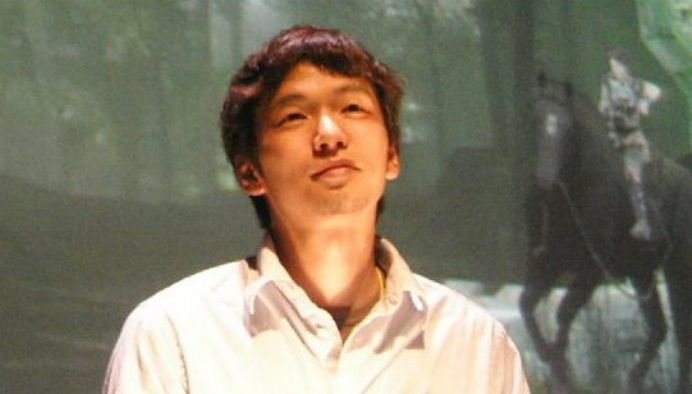

1997年,年仅27岁的上田文人加入索尼电脑娱乐(下文简称SCE,SCE是SIE的前身),以PlayStation第一方游戏开发人员的身份任职于索尼电脑娱乐日本工作室(下文简称SCEJ),此前他曾在饭野贤治的WARP公司(代表作《D之食卓》)担任动画师的工作。

进SCEJ后没过多久,上田文人便向上头传达了自己想要组建一个专门开发小组的请求。于是,以他本人为核心的、下属于SCEJ的Team ICO就此诞生。如果问要为什么叫Team “ICO”,就不得不提到他们制作的第一款作品——《ICO》(ICO,译名之一为《古堡迷踪》)。

这时Team ICO的成员包括上田文人自己在内也不过寥寥数人,所以即使他一个人负责了游戏的导演、设计、动画等多方面的工作,《ICO》的开发也持续了长达四年的时间。原定在PlayStation发售的计划,延期到了PlayStation2。

2001年,《ICO》以PS2独占作品的方式呈现在玩家们的眼前。

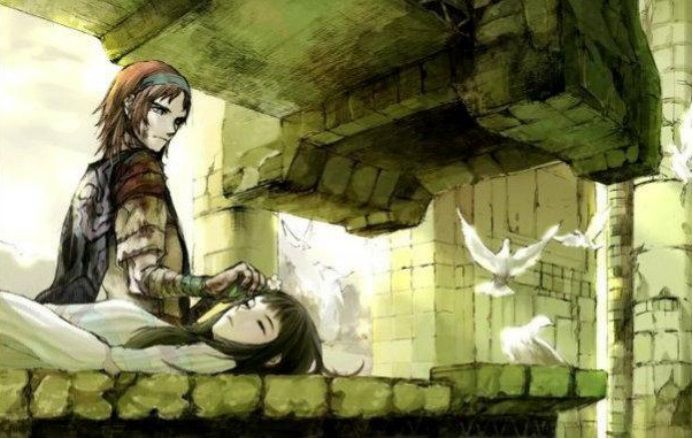

少年ICO因天生头顶长有两角而被族人视为恶魔并关入古堡之中,他与同在逃亡过程中的白衣少女Yorda相遇,两人一起追寻活下去的希望。少年与少女之间的牵手是游戏中不可或缺的要素,象征着两人之间的羁绊。

简单的剧情结构、简单的对话内容、简单的推箱子玩法,看似朴实的《ICO》,却总能给玩过本作的人带来难以忘却的记忆和印象。当别人在不停做加法时,Team ICO却花大把时间删去那些他们认为不必要的内容。有时候,做减法要比做加法更难。简单会给人带来无限遐想,《ICO》正是这么一款游戏。

本作斩获多个年度最佳奖项和提名。虽然并未取得商业和口碑上的双丰收,但上田文人凭借着他的这部处女作声名大噪,其独特的游戏风格也为更多人所认识和接触。

为了拯救自己所爱的那个人,我们能够做到什么地步?

Team ICO继《ICO》后的第二部作品——《旺达与巨像》(Shadow of the Colossus),很好地诠释了上面这个问题。

同样简单的剧情:主角旺达为了拯救因被作为祭品而陷入沉睡的少女踏上封印巨像之路;同样单一的玩法:爬上巨像的身体并寻找杀死它的方法;同样稀少的对话:整个游戏流程角色的台词不会超过半小时...同样是少年和少女,同样是简却美的艺术品。《旺达与巨像》相比于《ICO》,有过之而无不及。

只身前往荒无人烟的禁忌之地,一个人、一柄剑、一匹马,独自面对着巨像这般危险的庞然大物。哪怕与恶魔达成交易,哪怕身心受到污染,哪怕冒着生命的危险...

我只是想拯救自己的爱人。

至少故事的最后,恶魔兑现了他的诺言。

虽然上田文人和Team ICO未曾明确表示《ICO》和《旺达与巨像》两部作品之间存在关联,但游戏中的许多细节似乎都贴合了玩家们的猜想:《旺达与巨像》在故事上是作为《ICO》前传的存在。

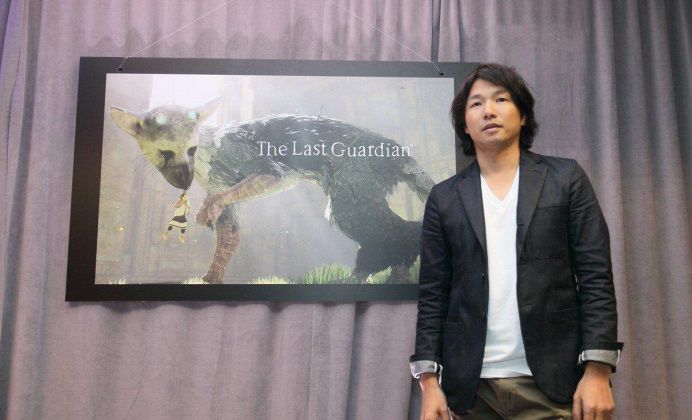

此后几年,上田文人同索尼方面的关系因理念不同逐步恶化,Team ICO于2007年立项、原定2011年发售的《最后的守护者》(The Last Guardian,又译《食人大鹫》)也并没有如期于玩家们见面。直到2011年上田文人正式宣布从SCEJ辞职,转而成立了他自己的独立游戏工作室——genDesign。好在索尼方面表示作品并未流产,上田文人也愿意以独立游戏人的身份继续参与游戏的开发工作。

从2007到2011、从2011到2016、从PS3到PS4,期间无数次开发停止和取消的传闻流出...所幸功夫不负有心人,我们最终还是等到了这部几乎跨越了十年岁月的作品。

少年睁开他的眼睛,他面前的是一只拥有狗的面部、猫的尾巴、鹰的利爪、长着一对翅膀的巨大生物,在这片未知的大地上。

从《ICO》和《旺达与巨像》的“少年遇见少女”到《最后的守护者》的“少年遇见大鹫”,上田文人与Team ICO在这三部作品中着力探索的不仅是屏幕中的一个生命与另一个生命之间的“联系”,更是屏幕外的我们和游戏人物之间的“联系”。

三个世代,三部作品。在变的是游戏的玩法,不变的是对于第九艺术的独特诠释。

2020年3月,上田文人和Epic Games达成合作关系,将开发基于虚幻引擎的新IP,期待且相信他能继续为我们带来优秀的作品。

最后,上田文人的作品中那特殊的故事叙述方式,潜移默化地影响了许许多多后来的游戏制作人们,其中就包括大名鼎鼎的宫崎英高。当然宫崎英高本人与SIEJ(SCEJ)间也有着说不清的缘分,这个以后我们会聊。

“死魂曲”

《寂静岭》被普遍认为重新定义了“恐怖游戏”,其带给人的“心理恐怖”在当时更是无人能及。然而就是这么一个对业界具有非凡意义的IP,却在初代发售后不久遭受了团队人员上的重大变故——游戏主要设定及剧情的负责人外山圭一郎出走科乐美(Konami),跳槽到了SCEJ。

《寂静岭》系列失去了它的灵魂人物,但外山圭一郎做出了他的另一个《寂静岭》——《死魂曲》(SIREN)。

(注意!《死魂曲》的游戏画面可能会让你感到生理和精神上的十分不适,所以文章中也不放了,大家如果好奇、想要自己搜的话请提前做好心理准备!)

70年代的日本乡村、惊悚至极的“尸人”、沉闷诡异的环境、骇人听闻的传说...外山圭一郎对于《死魂曲》这部作品在心理恐怖上的渲染力度,完全不亚于《寂静岭》,甚至比《寂静岭》还要强。

三年后,作为系列续作的《死魂曲2》(SIREN2)发售。

二代游戏在一代的基础之上,增加了包括“暗人”、“渔夫”等在内的多种新类型敌人,在玩法上也更进一步。单玩一代或者单玩二代都不会让你感到故事上的缺失,二者的剧情之间却存在着暗藏的紧密联系。

繁琐的操作和复杂的系统令人望而却步,游戏所带来的对于心灵的恐怖震撼更是可能把人害怕得“中途退出”。然而不可否认的是,对于恐怖游戏的爱好者来说,《死魂曲》确实是一顿不可多得的大餐。

“重力异想世界”

2008年,SCEJ内部一个代号为“Gravite”的开发计划被提上日程,项目的主要负责人正是我们熟知的外山圭一郎先生。“Gravite”为法语中的“重力”,因此游戏的主要灵感来源于“对于重力的运用”。PSV的出现,使得原为PS3而开发的本作转向PSV平台,在充分利用PSV机能及特性的同时,填充PSV初期的游戏阵容。

游戏最终被命名为《重力异想世界》(Gravity Daze/Gravity Rush,又译《重力眩晕》),登陆PSV平台。三年后,《重力异想世界:重制版》登陆PS4平台。

重力操控式的玩法和法国漫画式的过场,正好对应了它的代号——“Gravite”。有趣的是,游戏中人们使用的语言也是倒着念的法语。女主角凯特(Kat/Cat)通过重力猫达斯缇(Dusty)获得了操纵重力的能力,拯救将被侵蚀的浮空城市。

《重力异想世界》带给我们的最大乐趣莫过于体验在悬浮空中的建筑物之间“飞行”的快感。此“飞行”非彼飞行,而是借助于随时开关/改变重力的方向,感受飘浮和失重的魅力。玩家们也可以通过PSV或者PS4手柄中的陀螺仪,用类似“体感”的功能进行游玩。

17年发售的《重力异想世界2》(Gravity Daze2/Gravity Rush2)在标题上打出了“完结篇”三个大字。第二作,同时也是最后一作,谁也没想到这个系列会这么快迎来终结。《重力异想世界2》大幅扩大了初代游戏的世界规模,剧情的流程时长也增加至初代的数倍,达到了20-35小时。继承自一代的画面、玩法和系统,加上更多的内容填充,使得《重力异想世界2》仍有着不错的游戏体验。

让我们把日历调回2016年,《重力异想世界2》开发完成后,原定的发售日是2016年12月2日,但索尼方以“确保游戏不会与圣诞节期间发售的其他3A作品竞争”为由,将其延期至2017年1月,为此在原定发售日的次日向购买游戏的玩家发放了免费DLC《时光方舟-拉文的选择》作为补偿。

从这件事上我们也不难看当时的SIE总部对于SIEJ的态度,Japan Studio正一步步走向自己的末路。

2020年12月3日,据日媒报道,曾参与制作《寂静岭》、《死魂曲》、《重力异想世界》等名作的制作人外山圭一郎脱离SIE,成立了自己的新工作室Bokeh Game Studio。

来源:游戏时光

原文:https://www.vgtime.com/forum/1117372.jhtml