—— 虽曾一时风光无限,却也难挡资本的车轮滚滚向前。

在欧美各类文艺作品的熏陶下,如今人们对于以枪械为核心的战斗方式有了一个清晰认知。在电子游戏方面,大量带有枪战场面的现代、科幻军事题材也总是伴随着各种宏大战争场面 —— 自然也离不开枪。而不管是最典型的 FPS,到指挥军队的即时战略等等,皆是以快节奏的激烈交火场面作为主要卖点。

但在这其中,有一种游戏类型却打算「慢下来」,以回合制这种人们普遍认为较为缓慢的方式来体现枪战场面。它并不算陌生,但也没那么流行。这便是以《幽浮(XCOM)》和《铁血联盟(Jagged Alliance)》为代表的回合制战术游戏。

类型的定义与诞生

日式/美式 —— 通常在对一个游戏作品进行大方向上的区分时,不少人都喜欢用这种标准来判断。虽然不见得每次都适用,但不得不承认这个简单粗暴的分类确实很直观。这种现象的产生也很好解释,面对东西方文化差异,使得在创作一个相同类型的游戏时,往往在内外风格体现上总是难免会有所不同。

打个有点微妙的比喻,就好像你跟人家说《最终幻想》是个日式 RPG 后,对方就不太可能会误以为它长得跟《异域镇魂曲》那个样子似的。这种日式/美式角色扮演的区分,也是我们平时最常见的。

大概不会有多少人弄错它们的区别

但事实上,扩展到整个游戏行业里头的话,可以看到它们之间的对比不仅仅只有 RPG 而已。从 ACT 到文字冒险,几乎只要是在自己这边的市场形成了一定规模和体系,那么必然会出现风格差异明显的情况。而作为发展了三十多年,始终不算是个一线主流类型的回合制战术,也是在这种对比强烈的环境下诞生的。

国内对于回合制战术的认知可能有一些模糊。毕竟策略游戏作为一个数量庞大家族成员复杂的类型,在区分这些作品的「流派」上本就相对混乱 —— 你想想在国内为了方便,几乎清一色都会以「战棋」来进行归纳大概就能理解了。

但同时,回合制战术对于那些熟悉整个策略游戏家族的人来说,也始终能够凭借其独树一帜的玩法与题材,在这些浩如烟海的「战棋」里头分辨出它们。于是,即便它始终没有在主流市场占据多少位置,也总是拥有一群热诚的开发者与粉丝,并在他们的推动下诞生了许多经典 IP。

日美两地对「战棋」截然不同的设计理念与表现风格,孕育出了双方在题材上也有着一定程度的好恶。如果说日本青睐于奇幻世界,而中国则着重于武侠或三国题材,那么欧美的回合制战术游戏多数就是专注在科幻或现代战争题材上面。用比较刻板偏激的说法:「不愧是鬼佬,连下棋都喜欢突突突」。

虽然在整个「战棋」家族里,其中也有像《魔法门:英雄无敌》等同样出色、但不采用类似主题的作品。但有趣的是,你会发现欧美那边确实只把那些打枪为主要手段的作品,才算进了回合制战术游戏里头。所以我想也有必要简单概括一下这个类型的「国际标准」。

通常来说,国外将回合制战术游戏称为「Turn based tactics」—— 简称 TBT。它们被视做策略游戏的子类型,一般采用回合制或半即时的游戏形式来还原各种小规模军事行动。该类型在规则上就如同俗称的「战棋」一样,玩法与各种桌面棋类游戏,敌我双方轮流控制手中的单位在一个上帝视角的战场上对垒。有时候依题材和作品的差异性,可能还会融入其它玩法。

它的诞生带有一定的时代必然性。在计算机发展到能够模拟简单的图形,并诞生出角色扮演等利用画面、文字和数值来表现一场个人冒险开始,就有不少开发者冒出了「那干嘛不用这套理念来还原战争场面」的念头。所以某种程度上来说,这类游戏的最初采用回合制等模式来展现战争场面并非刻意为之,更多还是当时的硬件表现形式所致。也因为这层关系,它们与后来的即时战略游戏(RTS)就形成了一种鲜明的对比。

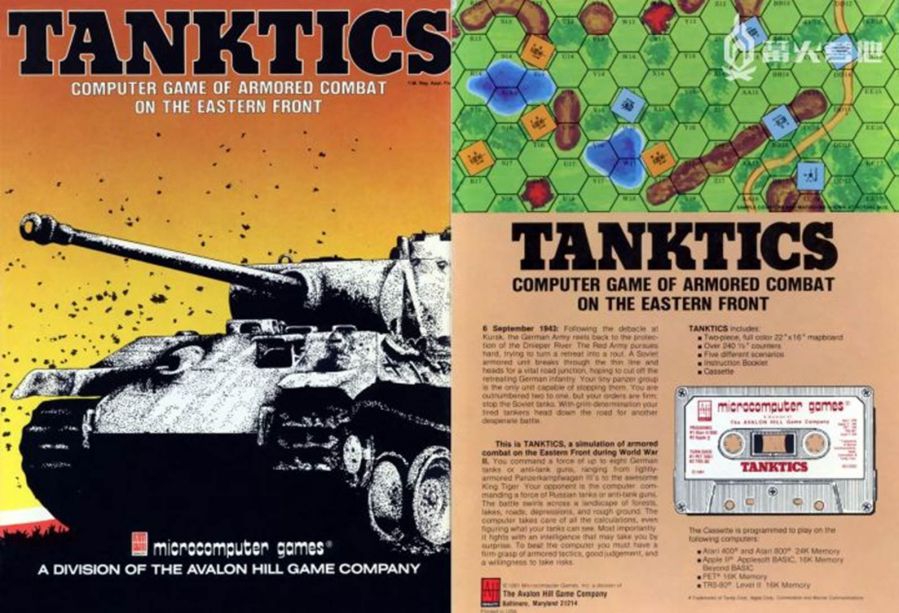

1976 年的《Tanktics》被认为是最早的 TBT 之一

顺便一提:有不少角色扮演游戏 —— 尤其是欧美 RPG 的战斗模式也或多或少受到了 TBT 机制的影响。从几十年前的《创世纪》、后来的《辐射》到近期大受好评的《神界:原罪》都可以看到它们身上带着的一些影子。

注重展现各种近代军事题材,尽可能还原写实风格、或者至少是比较贴近现实世界士兵作战氛围,是这类游戏一直坚守的核心理念。相比较更为常见的战术角色扮演流派,它往往削弱了人物在故事中的重要性和成长性,玩家手中的单位以大众脸士兵为主,而且多数作品都有着以永久死亡的设计来强调战争的残酷无情。也因为它们是从早期计算机平台上成长起来的类型,所以在学习与挑战难度上面经常会有着非常严苛的门槛。

虽说追溯到最早出现这种设计理念的时代,你甚至能在 70 年代各种大型计算机上找到它们的影子。不过,要谈及真正成型、并产生了一定规模市场影响力的作品,我们就要先从英国游戏制作人朱利安·戈洛普(Julian Gollop)说起。

各位最近听说这位老哥的名字,应该是在《凤凰点》的各种新闻通稿中得知的。朱利安就读于伦敦经济学院学习社会学。但不知是对于社会产生了什么与众不同的看法,他很快就迷上了编程与软件开发,并一边求学一边尝试参与游戏制作。1984 年左右,朱利安在 ZX Spectrum 计算机上推出了《叛星突击队(Rebelstar Raiders)》,以此奠定了欧美行业对现代回合制战术的基本认知。

而在两年后,以本作的框架为基础的续作《叛星(Rebelstar)》发售。它删除了初代强制双人对战的游戏模式,改成如今我们更常见的「玩家 VS 电脑」,并进一步固定了整个类型发展的标准。朱利安毕业后,和哥哥注册了一家游戏公司:「Mythos Games」,打算继续挖掘回合制战术游戏的潜力。但由于《叛星》的版权在别人手上,于是两人就做了一个题材、玩法等各方面都非常接近前者的《镭射小组(Laser Squad)》。

老哥几乎将大半辈子都献给了 TBT 这一类型

在往后这么多年里,基本上无论是哪一款科幻或现代军事类的回合制战术游戏,可以说都是延续了上述作品的规则与机制。比如由刺杀、破坏、援救等一系列任务组成的关卡流程,敌我双方共用同一套属性机制和命中率系统等等。甚至连士气值低落导致队员在战场上精神崩溃的概念也在当时就已经奠定了。根据这一套框架,朱利安随后还制作了《混沌之王》和《叛星 2》等类似的作品,都获得了相当不错的成绩。

彼时 TBT 游戏基本上已经成型,可惜的是即便有了数款上佳作品,它们也始终不及日本同行那般成长迅速。很快,到了 90 年代初以《火焰纹章》和《光明力量》为代表的一系列战术角色扮演游戏,在人气和传播性方面就远远甩开了 TBT。

对于朱利安和 TBT 来说,真正崛起的机遇还是从筹备《激光小队 2》的项目草案开始。最初,他只是打算沿用初代的形式,最多就是想换换口味,从热门电影《异形 2》中吸取灵感而已。不过很快他就发现办公室里摆满了各种各样的杂物,人手与工具的增加使得团队都找不到足够舒适的工作环境。于是他和大伙商量过后,觉得是时候找个能够在全球范围内提供资助的大发行商了。

巧合的是,当他们刚开始准备好了审核的游戏版本后,「MicroProse」也主动找上了门来。这家正凭借《文明》、《铁路大亨》和金牌制作人席德梅尔蒸蒸日上的公司给他提出了另一个主意:「你这个手撕外星人的想法很好,为什么不来给我们做一个呢?」

对方可是当时策略游戏圈内的一线大腕儿人物,朱利安自己就是他们的狂热粉丝。作为一个「脑残粉」,遇到偶像递出的橄榄枝那自然是你说啥我干啥。

有点像是 8-90 年代的P社

当然事情也没想象中的那么美好。大公司跟小作坊合作,自然会导致诸多冲突。但另一方面,这种野心勃勃的商业开发模式,也急速地刺激了回合制战术游戏的成长,最终迎来了一次足以在业界站稳脚跟的崛起。

自天外而来的访客

「当我们与 MicroProse 签订合同时只是感到非常高兴。但随后他们的要求、以及对我游戏设计理念的不理解就让双方产生了争议。我把许多时间都花在了解释、写开发文档以及跟对方主管部门开会上面。

—— 朱利安. 戈洛普」

小作坊和大公司合作肯定不是那么容易的。然而,这种繁琐流程也有它的价值所在。虽然一开始产生了很多工作习惯于交接上的问题,MicroProse 在这个名为《幽浮:不明飞行物(X-COM: UFO Defense)》的原创项目上仍然帮了不少忙。最有意义的莫过于对方建议引入《文明》系列的各种百科文档,用事无巨细的资料充实整个世界观和故事 —— 只不过这次的主题不同于后者,采用的是虚构科幻元素。

游戏深受 70 年代 UFO 文化的影响。它的故事背景设定在 1998 年,世界各地陆续出现了不明飞行物以及第三类接触的报道。各国在越发明确的威胁下终于对其产生了重视,并各自展开相应措施应对这场地外危机。然而,到了 1998 年 12 月 11 日,大国政府发现自己居然无力单独对抗这些未知的天外来客,于是便在日内瓦召开了秘密会议以讨论应对措施。

最终的结论,便是由各国资助建立起一个全球性的军事武装力量 —— X-COM,而指挥官自然就是由玩家来担任了。

你从 1999 年第一天上任,着手制订对外星人入侵的战略方针。你要建设基地并决定科技路线发展方向,选拔和训练军事与科技人员,处理各地出现的 UFO 事件、完成各国政府的要求以获取资金。游戏采用时间推进的流程方式。当外星人入侵时玩家便进入回合制战术的模式下,指挥小队成员完成各种任务。

旧系列的漫画风格也是一大特色元素

最开始你只能拥有一些常规武器,在面对敌人的威胁时也很难保证士兵安全。但在击败敌人并获取它们的技术与武器后,你会拥有越来越强大的力量,最终直捣外星人老巢一劳永逸地解决掉入侵者。或者,以你的失败导致外星人把整个地球改造成养猪场也算是个结局...

我认为必须要说明这点。8、90 年代的计算机游戏市场极为自我……有那么几个甚至可以说是「放肆」。在家用机平台的作品逐渐走出一条规范、稳健的道路时,当时的计算机游戏开发商们却正处于一种好似「嗑嗨了」的狂欢之中。

这里就不往深了讲,我只提与本文相关的一点,那就是早期计算机游戏在风格上几乎都带着一股子 Cuit 气质。那种混乱、粗俗却独具魅力的氛围总是伴随在那个时代和环境下。所以这就不难解释,为什么同样都是打外星人,旧 X-COM 的表现形式显然要露骨得多。它采用的是卡通画风,但丝毫不忌讳正面表现各种令人不安的画面 —— 解剖外星人,描述人类被改造变异等等场面显得十分猎奇。这确实也是旧系列的一大特色了。

综合来说的话,「战略经营 + 战术模拟」,这套游戏模式一直都是《幽浮》系列的核心;不仅如此,它也影响了此后许多欧美战术策略游戏的风格与设计思路。你会发现,虽说这个游戏流派不及 CRPG 等师兄弟们普及,也不如日式那边同类型作品具有亲和力,但它自身也有着无可取代的魅力。

不过可能和如今它的名声不太一样,《幽浮:不明飞行物》的开发过程很艰难。

首先一点,自然就是上面反复提到的团队交流与磨合问题。和先前的工作环境不同,朱利安在签了合同后 MicroProse 就给他派了一堆「专业人士」,对于习惯了与熟人一起工作的他来说要传递和说明自己想法变得格外困难。此外,有不少人也觉得漫画风格的外星人显得十分幼稚,在视觉美术上也经历了好一阵子的激烈讨论。

初代并不忌讳猎奇场面

最糟糕的情况,还是大公司在管理上的问题,基本上他们只是每个月派人下来看看,对项目具体的发展方向很少提出有帮助的建议和要求。朱利安甚至怀疑对方就没怎么把自己的项目放在眼里,尤其是尤其是 1993 年 MicroProse 的股份被抛售给了 Spectrum HoloByte,后者的高管一上任就立刻打算取消本作开发。原因很简单:看不顺眼。

于是整个 X-COM 系列就此夭折…才怪。在随随便便就将项目腰斩之后, Spectrum HoloByte 的管理层突然发现自己在本年的财报没有东西可以打发股东,于是就要求 MicroProse 赶紧给个什么东西来糊弄一下。于是左右横跳后,被取消并冻结了资金的《不明飞行物》又再次启动开发进度。这倒是让朱利安等人送了一口气 —— 因为他们实在是很不爽老板们的行为,其实早就一直在偷偷继续进行开发,这么一来至少不会因为之后可能的纠纷而吃官司了。

为此,朱利安和他兄弟一直处在连续的高强度工作下,才勉强挽救了这个项目。而当游戏正式发售后,当初叫嚣着要把项目砍掉的高层官员立刻就转变了态度。他们被舆论的好评如潮说服,但更重要还是那傲人的市场反馈成就 —— 短短不到 1 年就卖出了 60 万份,这对于策略游戏来说已经是相当好的记录了。朱利安证明了自己,为发行商 MicroProse 带来了一个足以和《文明》平起平坐的重量级 IP。

初代 X-COM 大卖,MicroProse 也立马忘了之前要取消本作的行为,要求团队赶紧趁热把续作交出来。但此时朱利安却不太想被对方束缚了,加上对方只给了不到半年的工期,干脆把源代码和开发授权丢给了对方就跑了。他的打算是直接开发与初代截然不同的新作,于是就出现了发行商与原开发者同期进行系列 2&3 两部作品制作的尴尬场面。

两部作品项目同时启动,背后的原因有点微妙

另一方面,《幽浮:不明飞行物》在当时确实足以称得上光芒四射、让主流市场看到了回合制战术游戏潜力。但也因为它太耀眼,一定程度上掩盖了其它优秀同类作品的表现。但至少火种已经埋下,回合制战术这种有别于视角宏大的战略模拟游戏,将战斗与指挥过程通过更加精细的类型扩展到了主流市场。

通常来说,这时候剩下的就是为它们后续发展铺好道路,并传播这种成功设计理念就行了。但作为一个门槛较高、开发与设计也有着相当难度的类型,TBT 要面对的困境并不是「复制粘贴」就能解决问题的。X-COM 确实带来了相当成熟与优秀的方向指引,但它在题材上却很难一直保证跟得上潮流 —— 毕竟这个游戏当时显然是蹭了《X 档案》的热度,就连发行商也承认在北美是故意将本作的标题名称改成了与其相似的感觉。

所以对那些被本作抢了风头的其它同类作品来说,要想走出自己的一片天地,在题材上做文章就显得很重要了。在这样的环境下,与 X-COM 科幻风格形成强烈对比、以现实军事行动为特色的某个后起之秀便成为了另一个被视为回合制战术游戏的经典。

1994 年,来自英国的回合制战术游戏奠基者朱利安.戈洛普在多年累积下,最早带来了 X-COM 这一传世经典。一时间,这个关于指挥地球防卫军抵御外星人的故事,成为了策略游戏里最璀璨的新星。

人们可能不会想到,《幽浮:不明飞行物》的成功让另一群来自加拿大的开发者捏了一把汗。毕竟,他们手头正在冲刺后期开发阶段的项目,同样是个在玩法上有些类似,完全可以视为同一类型的作品。这便是对于国内玩家来说,有着格外份量的佣兵题材 TBT 经典:《铁血联盟》。

这张封面对国人来说应该不陌生了

最好的军迷游戏之一

虽然多数发行商作为一家企业,往往也都具备自己开发游戏的能力。但不管怎么说,早期计算机市场所特有的极客精神,始终是更加强调个人精英主义,几个人合作、甚至独自一人开发出主流大作的案例并不算罕见。

如果你了解过那个时期的开发模式,会发现当时很流行把自己的作品寄给发行商,采用类似「投稿」的形式来推广自己的作品。DOOM 的缔造者约翰·罗梅罗与约翰·卡马克就曾经在很长一段时间里,用这种自由开发者的形式创作游戏。有时候,厂商也会主动拉拢一些私人的小工作室 —— 事实上《幽浮》的诞生过程就已经具备这种特征。

同样,《铁血联盟》之父伊恩·柯里(Ian Currie)也是通过这种方式才攀上了 Sir-Tech 公司这棵大树。只不过他把自己的处女作《追逐者(Chaser)》寄过去之后,整整等了 1 年多对方才给了信儿;而这时伊恩才了解到它已经被改名成了《又酷又怪的绒毛球(Freakin’Funky Fuzzballs)》这么个蠢名字。虽然非常反感对方瞎搞,但伊恩也掰不过对方,于是只好将就着签下了合约。

虽然付出了首款个人作品名称土到掉渣的代价,但这个游戏还是给伊恩和 Sir-Tech 赚了不少钱。在修养了一阵子后,伊恩组建了名为「MadLab」的工作室,开始筹备一个更大的游戏项目。

整个团队都十分低调,网上都找不到几张照片

当时随着计算机开发技术的不断优化,「用游戏来取代桌游」的思潮越来越受到推崇。就和许多游戏开发者一样,伊恩也想做一个有着 TRPG 血统的游戏 —— 不是为了致敬,而是要用电子游戏取代那种繁杂缓慢、门槛过高且依赖数值与文字描述故事的桌游。毕竟,他本人就自称是个「视觉派」,并且对跑团文化那过于古板且排外的环境感到不满。正巧,电子游戏更加直观、包容性更高的表现形式与环境正好符合他的需求。

《铁血联盟》的一大象征性特色就是简化的 UI 指令操作与数值系统 —— 当然,这是以 90 年代初的标准来衡量的。相比当时大多数计算机游戏来说,本作整体是朝着一个轻度而快节奏的方向前进的。最初开发组甚至还打算采用即时制模式,直到绝大多数素材与代码完成后才临时改为了如今的回合制战术玩法。

游戏的主题深受当时好莱坞动作片影响。故事讲述了南大西洋一座曾经被用于核试验的岛屿上,树木因放射性物质突变而产生了一种极富价值的树液。然而,一支私人武装集团占领了岛屿,试图将这些变异植物占为己有。于是先前在岛屿上进行科研工作的人找到玩家,计划通过国际雇佣兵协会(AIM)的援助夺回岛屿。

英文原名「Jagged Alliance」可以直接翻译为「锯齿状部队」,隐喻了 AIM 的佣兵们个性迥异,人生经历与能力水平都截然不同。玩家在游戏中的身份并非士兵,而是一位接受委托并负责招募雇佣兵的「中间商」。真正实施军事行动的,其实是游戏中那数十名能力与性格差异巨大的雇佣兵。

和 TBT 里经常弱化士兵个性的设计不同,《铁血联盟》系列中的雇佣兵都有独特的个性。他们可都是些拿钱办事的佣兵,甚至随着战斗成长起来后,还会跟你要求加薪。有一些角色之间还有着私人恩怨,那些关系亲密的角色会要求同进退,也可能出现相互之间曾有过冲突而不愿意组队等等现象。另外,佣兵不是完全受玩家指挥的,有一些桀骜不驯的家伙会在关键时刻拒绝接受指挥。

初代封面也刻意模仿了 80 年代佣兵电影海报

游戏将整个岛屿分为多个区域,玩家需要不断击败占领各个区域的守军,最早夺回整个岛屿控制权。进入战斗后,将会在各区域的地图中直接展开索敌和交火环节,敌我双方士兵受到技能属性、装备和地形等影响决定单位的强弱,并采用个人行动点数+回合制的规则进行战斗。

和如今这类游戏的特色一样:所有的角色在死亡都无法复活。不仅如此,游戏中的人物在受伤后还会逐渐损失最大生命值,你需要对其进行伤口包扎并等待其随着时间慢慢愈合。这在后来许多 TBT 游戏里都成为了保留项目,即便到了重启后的《XCOM》里,一名士兵在战斗中受伤也会导致他们在接下来的任务中发挥失常。

初代画面有点简陋,但也有豪华的全程配音

《铁血联盟》虽然晚了大概《幽浮》9 个多月才上市,但它的销量与传播度仍然被认为受到了后者影响。其实说它们之间有「撞车」也不无道理。一个是扮演地球防卫军指挥官招兵买马,在战略与战术界面下互换完成目标;另一个则是让玩家作为私人军事承包商,雇佣阅历与能力各异的亡命之徒去推翻一个小国家的军阀。两者如果说没有既视感显然是胡说八道。

相比手握着诸多策略游戏一线 IP 的 MicroProse,《铁血联盟》的发行商 Sir-Tech 则是一家以《巫术》系列闻名的 RPG 大厂。如今回看这两家几乎在同一时期,各自推出了风格与题材截然不同、但都同样出类拔萃的 TBT 代表作品,也算是一个十分有趣的巧合。

就如同上一篇文章所述那般,TBT 游戏基本上都是以军事题材为主 —— 而且战斗方式几乎全都是「打枪」。在这方面,《幽浮》确实能将那种严谨、致命的军事行动氛围以模拟棋类游戏的方式展现出来。但它的科幻元素并非所有军迷都会喜欢。

所以当 1995 年的《铁血联盟》出现后,那些更青睐写实风格的玩家才算真正找到了归宿。

军事氛围、严谨写实自此成为了 TBT 的标签

虽然一直都被人视为遭到了冷落,但《铁血联盟》仍然算是个十分成功的商业作品。与《幽浮》一样,Sir-Tech 也很快就要求伊恩等人继续开发续作,并且直接把他们的工作室买下,正式获得了从研发到销售的所有版权。

混乱、毁灭与挣扎

90 年代初同期市面上并不仅仅只有这么两个 TBT 佳作,诸如 SSI 的《装甲元帅(Panzer General)》等也是拥有良好销量与口碑,实际表现也都十分出色的作品。但以今天整体的影响力来看,科幻和写实两种军事题材为主题的《幽浮》与《铁血联盟》在贡献度方面显然要高出其它同类一筹。

《幽浮:不明飞行物》在多年来都是国外媒体最佳游戏排行榜里的常客。趁着游戏带动的话题性,MicroProse 也很快就推出了改编桌游和小说等周边产品。

毫不夸张的说,本作对于 TBT 的重要性,就好比《毁灭战士》对于 FPS 产生的影响那般深远。随着这套成熟理念的扩散,很快人们就在 90 年代后半段看到了大量衍生作品。就连实质上比它更早诞生的《狂岛浴血(Battle Isle)》,也在后来推出了题材相似的外传《蛋碎:迫在眉睫(Incubation: Time Is Running Out)》

90 年代的 TBT 也属于跟风比较严重的时期

相比较而言,同样作为 TBT 类型代表《铁血联盟》受众面始终没能扩展开。它的作品数量虽然也不少,但一直都是以资料片等形式推出,截止目前在标题后面加上罗马数字的正统续作,仅仅只有一个《铁血联盟 2》。

这部在初代基础上全方面进化的续作及其资料片,也是公认该系列中最好、人气最高的一部。尤其是在国内,它拥有着大量粉丝,不仅有着各种民间 MOD,还诞生了诸如「铁资网」等相关网站。

铁资网对于系列在国内传播起到了关键作用

平心而论,就和后来各种 DoomLike 只是不断在技术与题材上有所变化,玩法始终未能脱离核心框架一样。这个时期不论是二战还是现代军事题材、从科幻乃至战锤背景改编而来,它们都基本上是按照《幽浮》给出的模式在走。当然这也没什么好羞愧的,毕竟格斗游戏或 STG 也一样是跟随着某个标杆在转,甚至连《幽浮》这个 IP 自身也是如此。

12 个月的工期和初代所有素材,帮助 MicroProse 折腾出了《幽浮 2:深海出击》。考虑到前作玩家应该已经杀够了天外来客,因此这一次主要敌人是来自于深海之下被遗忘的旧日支配者 —— 克苏鲁……

在本作的设定中,由于 6500 万年前名为「T'Leth」(致敬 R'lyeh)的大型宇宙飞船坠落到了海底并造成恐龙灭绝。在初代幽浮事件的 40 年后,这些沉睡在海底的外星人终于苏醒,并引发了一系列袭击与绑架人类的事件。于是玩家再次被委任 X-COM 的领导人,前往海底深处去掀克苏鲁的棺材板。

本作的主要区别自然是各种应对深海环境的设备 —— 不过说白了也只是将飞船换成潜艇,改一改资料文档和数值罢了。和前作相比,《深海出击》虽然有了一定进步并修复了著名的「选啥难度都没差别」的 Bug,但又带来了另外一些会令进度卡死的致命性问题,算是毁誉参半。在本作结局玩家击败了海底的敌人后,导致了地球生态系统被破坏,这是为了引出朱利安手上的第三部作品:《幽浮:启示录》。

本作主题被认为可能会延续到重启的 XCOM3

两部作品的成功,将《幽浮》捧上了顶尖 PC 游戏的行列。然而作为系列的生父,朱利安却没能借着《启示录》把这个 IP 带到更高的位置上,反而是迎来了系列衰败的开端。

《启示录》的野心太大、系统过于复杂,整个开发过程磕磕绊绊拖到了 1997 年才发售,但最终的结果却不尽如人意。因为本作导致与东家之间的矛盾冲突彻底爆发,朱利安在法庭上与发行商展开了较量,其结果就是《幽浮》版权从此与他再无任何关系。但从系列生父手中夺下了 IP 后,MicroPros 却也没能把它往好的方向上推进。

整个《幽浮》旧系列可以说是不断下滑的典型。随着《启示录》的失败与版权的易主,这个系列便一直在不断尝试着各种方向,以求获得突破。《幽浮:拦截者》将舞台搬到了太空,并加入了飞行模拟玩法,但好死不死却撞上了《银河飞将》新作,于是再创系列销量新低。

根据朱利安所述,在游戏初代大获成功后,MicroProse 以取消《启示录》项目资金要挟他将 IP 版权卖给公司。之后随着 1998 年 MicroProse 被 Hasbro 并购之后,版权也随之转让给了对方。但没过几年 Hasbro 又因为财政困难将其贱卖,之后可以考证到在易主了至少 3 家公司后,最终流落到了 Take-Two 及其子公司手中。

在这段时期里,这个系列尝试过许多方向。它曾经被制作成多人在线网游,动作射击和角色扮演等一系列新作。而它们无一不是评价低劣销量惨淡,甚至还有至少两部在开发时遭到取消的作品。

老实说,很少有一个 IP 能在多次失败后,仍然在不断推陈出新。只能说初代《幽浮》在欧美游戏史上的地位,确实能让人们不断对其报以期待。但不论如何,这种无头苍蝇一般乱撞的开发模式早晚会耗尽玩家热情,所以在《幽浮:执法者》中宣告了第三人称射击对这个系列也行不通后,MicroPros 正式雪藏了这个欧美战略游戏的老字号。

这个真.打枪的幽浮成了旧系列绝唱

在这段时间里,TBT 仍旧在寻找着延续火种的可能性,但不仅《幽浮》这个核心 IP 逐渐没落,《铁血联盟》也因为内部成员的纠纷与版权问题,在 2004 年推出全面强化的资料片 ——《铁血联盟 2:野火》之后就迅速消失在了世人面前。

至此,两个最关键的 IP 都相续沉寂,而诸如《辐射战略版:钢铁兄弟会》或是《寂静风暴》等一系列尝试接下衣钵的作品虽然也是质量上乘,但在影响力方面却始终未能达到前辈们的成就。

事实上,这段时期的 TBT 有点类似老派的 CRPG 一样。由于计算机市场的全面萎缩而跟着一起倒霉;几个主要的开发商相续陨落,后续者也无力打破困局。这种无论如何也阻挡不住的时代必然性,已经几乎成为了所有早期计算机游戏必经的苦难。

但既然它们都有同性,那么在时隔多年后重新又再次回归大众市场,也就不足为奇了。

从余烬中复苏

就和 CRPG 等一干老古董的命运差不多,作为欧美策略游戏的代表之一,回合制战术类型随着《幽浮》等核心 IP 相续隐退后,逐渐被主流舆论所遗忘。但同时,那些仍旧还对其抱有念想的玩家,始终都在以各种方式延续着血脉的传承,并盼望着有朝一日能重新崛起。

这一等就是十几年过去。期间并非没有表现得好的新人,同时民间社区也一直都在自娱自乐地「用爱发电」,但整个 TBT 甚至都没能给主流视野构成一个比较清晰的认知。很多人直接就把它算进了策略的大类、要么就是与战术角色扮演混淆 —— 反正直接叫它「战棋」也挺省事儿的。

可能很多人不知道。朱利安曾经公开表示过,世嘉发行的《战场的女武神》这一战术角色扮演新秀,与他当年取消开发的《梦境编年史(The Dreamland Chronicles)》在系统玩法的设计上几乎如出一辙。所以你看,就连祖师爷级别的人都模糊了 TBT 与 SRPG 之间的界线,多数人没能折腾明白这个没落类型也不足为奇了。

朱利安在 PS2 时代就有了类似战场女武神的构思

2012 年的 E3 大展上,获得了 MicroPros 旗下诸多经典 IP 版权的 2KGame 宣布将重启这个系列。打着「对经典战术策略鼻祖的重塑与再现」这样的旗号去重启一个经典,如果换成别的开发组可能没那么容易说服人。但当人们知道 2K 交托新版《幽浮》开发工作的,是由《文明》系列生父席德.梅尔创办的 Firaxis 工作室时一下子就安心了不少。

毕竟,在如今欧美游戏圈你也找不到多少比 Firaxis 更懂策略游戏的人了。不论他们是打算继承原始作品的风格,还是为了顺应市场变化而大胆改进,至少人家有让人期待的实力在那。此外,2KGame —— 包括它顶头上司 Take-Two,算是行业里排得上一线行列的大企业。钱大气粗的好处,自然是当你说服高管、或者纯粹他们喝高了心情好的时候,打到账户上的开发预算总是让人看着很爽。

《幽浮:未知敌人》就是一个号称「预算非常非常多」的项目。有了钱、也有了懂行的人,回合制战术中经典 IP 的回归如果还能砸了,那也只能怪造化弄人了。

新作采用了当时流行的虚幻 3 引擎。使得在保留了传统的战略 / 战术策略玩法同时,还拥有一个完全脱胎换骨的图像表现。它的故事仍旧围绕着「XCOM」与外星人之间展开,在玩法方面也依旧保留了战略模式下的经营管理元素,以及实际任务关卡中的回合制战术玩法相结合。

虽说作为现代重启,使得故事发生的年代也往前移到了 2015 年,但整体的世界观还是比我们现实世界要「科幻」得多。即便是最初期的时候,XCOM 的科技含量也要比我们高出不少。而系列最大的乐趣之一「夺取外星科技化为己用」也仍旧得以保留下来。捕获敌方士兵进行解剖、研究缴获的武器装备、利用敌人的科技反击这个主题始终贯穿着整个游戏。而游戏也依然能提供了极富深度的高难度体验,没有为了适应市场风向而做出妥协。

重启的《幽浮》在大众化与自我风格上取得了平衡

发售之后,游戏获得了一致好评,赢得了多个「年度游戏」奖。就连系列生父朱利安都称赞它是「一只从 X-COM 苦难灰烬中涅磐的凤凰」。他认为在经过了 20 年的努力后,一个在错误方向上越陷越深的品牌终于得以被纠正。

至于发行商 2K,在本作获得成功后自然不会停止脚步。如果说《未知敌人》还只是一个给系列老粉丝们「还债」的作品,那么《幽浮 2》才是真正将整个系列、乃至回合制战术这一类型重新推向主流视野的关键。更好的画面、更全面的内容 —— 甚至连贴脸 Miss 都能一时之间成为了互联网上的著名 Meme,足以看出本作在传播上的成功。

尽管让人扶额的是,重启的新系列莫名其妙地也继承了老一辈的优良传统:Bug。但至少,TBT 爱好者又有一个能撑起腰板的招牌 IP,所以也就不计较那些小毛小病了。

结语

虽然令人感到有些遗憾的是,除了《幽浮》这个品牌之外,其它无论是《铁血联盟》还是朱利安自己的《凤凰点》表现得都只能算是中规中矩。但如今 TBT 这一类型也算是重归大众怀抱,并证明了自己还有那么两下子 —— 包括在资本收益上也是如此。

这其中最典型的,便是财大气粗的微软也忍不住想要来分一杯羹。于是我们看到了他们拿出旗下的一线打枪 IP,推出了品相足以和一线商业大作相提并论的《战争机器:战术小队》。暂且不提游戏本身如何,光是那 TBT 里罕见的豪华过场演出,就已经看出微软并非蹭热度的搅局者,而是有备而来。

连微软都下场了

尽管不如吃鸡等直接开火那么刺激,但通过 TBT,我们了解到枪械为核心的游戏主题也能如此理性,甚至带着一种优雅。

对于军事题材爱好者来说,回合制战术游戏能提供给他们有别于即时制玩法的另一种体验。那是强调精确打击、重视运筹帷幄的严谨战术指挥氛围 —— 而且往往在过程中还格外致命而残酷。

作者:药荚

来源:篝火营地

原地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/145631656