声明:关于互动叙事的论文,偏重理论,可能并没有太多有价值的地方,谨供研究爱好者们批评交流。

1.研究状况综述

1.1 互动叙事学研究

互动叙事学诞生于本世纪前十年,是一门由叙事学、媒介学、符号学和游戏学交叉形成的学科,该学科旨在探索数字媒介上的叙事表现与数字媒介叙事的设计规范,研究对象以电脑游戏、互动小说、互动电影为主,研究方向也已形成较为详细的分支:

- 接受研究:探讨互动叙事文本与受众的关系。包括文本功能、文本价值、受众的接受与阐释方式等。

- 比较研究:探讨互动叙事文本与其他文本的关系。包括虚构世界与真实世界的表征关系、互动叙事文本与其他类型文本的异同等。

- 内部研究:探讨互动叙事文本内部的形态与结构。包括互动叙事的基本构成要素、互动叙事的表现与互动叙事的运作方式等。

其中,美国独立学者玛丽-劳尔·瑞恩(Marie-Laure Ryan)是最为重要的一位研究者,她的研究成果几乎涵盖上述所有方面。

瑞恩著有《可能世界·人工智能·叙事理论》(Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory)《作为虚拟现实的叙事》(Narrative as Virtual Reality)《故事的化身》(Avatars of Story)等书,是较早的为数字叙事和互动叙事研究奠基的著作。瑞恩还主编了《跨媒介叙事》(Narrative Across Media)并于2014年出版,对数字媒介叙事又做了进一步的探讨。

目前国内引进的瑞恩著作有译林出版社的《故事的变身》(Avatars of Story),属于张杰、赵毅衡教授主编的当代符号学前沿译丛。

该书的下编对数字叙事进行了重点讨论,明确提出了“互动叙事”的概念:互动性来自于数字媒介的互动与反应性质,当互动性与叙事联系时,便产生了互动叙事。[1]该定义也是本文对互动叙事的定义和研究出发点。

书中,瑞恩就数字叙事的情节与话语的表征形态提出了基本模型。

其次,瑞恩认为数字叙事是“模拟式而非表征式,自生式而非脚本式,参与式而非接受式,同步式而非回顾式”[2],从数字媒介的特性出发比较分析了数字叙事与经典叙事的分异。

第三,瑞恩又为之后的互动叙事学提出了许多尚待解决的问题,其中为本文重点关注的问题即“描写游戏叙事的各种类型”。

1.2 国内研究

由于互动叙事学科在国内建立的条件尚未成熟,当前国内涉及互动叙事的研究者较为有限,且多为青年学者。已出版专著对互动叙事进行讨论的学者主要有符号学与叙事学(叙述学)研究者宗争、叙事学与外国文学研究学者张新军、媒介学研究学者关萍萍。

宗争的代表作有专著《游戏学:符号叙述学研究》[3],辑刊文章《体育与游戏传播的“伴随文本执着”》,期刊文章《游戏能否“讲故事”——游戏符号叙述学基本问题探索》等。

其中,在互动叙事方面造成最广泛且重要影响的是专著《游戏学:符号叙述学研究》的第六、七、八章,分别探讨了游戏与叙述、游戏叙述机制、游戏叙述语法等问题。书中,宗争区分了游戏文本与游戏内文本、拟真与叙述、底本与述本等概念,并对互动叙述的层次进行了界定。他的研究着重于互动叙事的形态考量,探究了互动叙述的层次与形式,以及游戏文本意义的构成方式等问题。[4]

张新军的代表作有期刊文章《故事与游戏:走向数字叙事学》《可能世界叙事学的理论模型》《叙事学的跨学科线路》等,并且也是他负责完成了瑞恩《故事的变身》(Avatars of Story)的大部分翻译工作。张新军的主要贡献在于指出了数字叙事的可能研究方向,以及诗学基础、体验模式、空间叙事的主题与结构、情感和认知的审美追求等基本问题。[5]

关萍萍的代表作有《互动媒介论:电子游戏多重互动与叙事模式》,主要探讨电子游戏作为互动性媒介的特性,这本书被跨文化研究学者孙静认为是中国电子游戏研究开始的标记。[6]在书中第七章,关萍萍对电子游戏叙事采取了经典叙事学结构分析法进行分析,提出了电子游戏的叙事情节形态、场景的仿真与投射、以及叙事语法等命题。[7]

总体而言,互动叙事学对国内的研究者而言还是一个新兴题目。由于其较大的学科跨度和尚不成熟的研究样本,对互动叙事学进行研究是较为困难的。

但根据艾瑞网的调查报告,2016年,中国网络游戏市场规模就已达到1789亿元并超过美国成为世界最大游戏市场,[8]移动游戏市场规模也已达到1022.8亿元,用户规模5.21亿人。[9]

这样的市场规模现象表明电子游戏行业正在国内成熟壮大。随着电子游戏艺术性得到确立以及电子游戏商业化的规模进一步发展,对电子游戏的研究,包括互动叙事的研究是必不可少的。

1.3 本文的研究思路

受过往研究者们的启发,本文将以经典叙事学者西摩·查特曼(Seymour Chatman)的“故事-话语”体系为基础框架,比较探讨互动叙事结构与经典叙事结构之间的的异同。

本文的研究目的即提出一个合理的互动叙事结构模型,用以分析电子游戏互动叙事的诸多形态。

2. 电脑游戏的叙事结构

2.1 查特曼经典叙事学理论

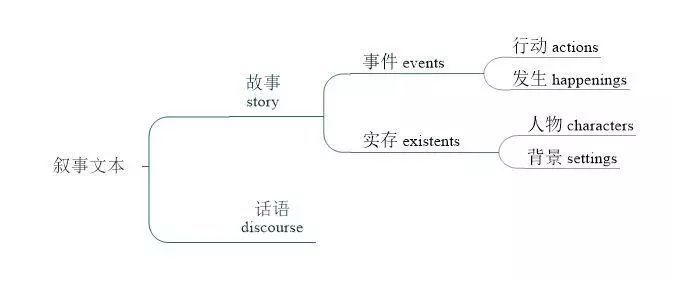

在经典叙事学理论中,查特曼指出,叙事文本由“故事”(story)和“话语”(discourse)两个部分构成,分别指涉叙事的内容和叙事表达的方式(见图2-1)。

“简而言之,故事是叙事中的‘讲什么’(what),而话语是叙事中的‘怎么讲’(how)。”[10]接着,故事又分“事件”和“实存”两类,用以进一步区分故事涉及到的时间表征和空间表征。

图2-1 叙事诸要素, Chatman, 1978

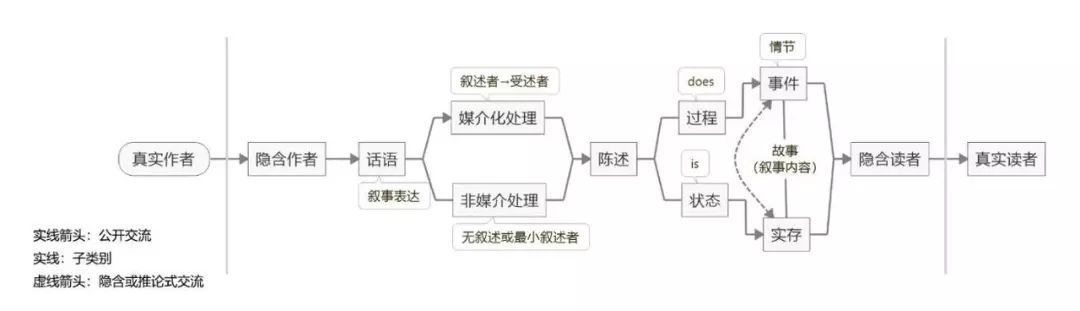

有了故事与话语的结构形式区分,叙事的交流模型也可以得到进一步的讨论。查特曼也进而提出了叙事结构示意图:

图2-2 叙事结构示意图, Chatman, 1978[11]

隐含作者和隐含读者的概念源自文本对真实作者和真实读者的影射,是存在于文本涉及到的二者的概念。隐含作者设立话语,即故事的组织和表达方式。经过媒介化或非媒介化的处理,话语以文字陈述的形式表现出来。

而陈述分别有过程式陈述(如“某人做了某事”)和状态式陈述(如“这里有只狗”、“这只狗是黑色的”),二者分别使得故事的事件要素和实存要素得到表征(representation)。

最后,这些故事和话语陈述都需要交给一个阅读位置,即文本的隐含读者。

联系雅各布森(Jakobson)的理论,如果将交流理解为双方以语境、信息、联系、编码等要素为背景进行信息发布和理解[12],那么叙事结构中隐含作者和隐含读者之间涉及的诸环节即可被视为交流。

以查特曼等经典叙事学的理论框架为基础进行推导,应该能够认为叙事是一种跨媒介的人类行为现象。即“讲故事”这种行为不依赖于某种特定的媒介才能进行,只需具备话语和故事两种要素,无论是书写下来的,还是摹仿表演的,乃至自己的内心独白,都可以被视作叙事。

跨媒介叙事学研究者Marie-Laure Ryan等叙事学研究者也倾向于基于认知界定叙事,不过她也认为应该避免叙事概念的扩大,所以对叙事概念进行了限定。[13]在这里我们不进行过于深入的讨论,仍采取“叙事即故事与话语”的立场。

2.2 互动叙事的内部结构与交流模式

要以查特曼的理论体系为框架展开探讨,首先应该注意到电脑游戏叙事会要求玩家参与叙事。多数情况下,游戏都要求玩家向人物下达指令,或为人物的某个特征进行定制,才能将游戏继续下去。这意味着叙事文本并非单纯表征作者的构想给玩家,而是根据玩家的输入进行模拟,将特定的模拟结果表征给玩家。

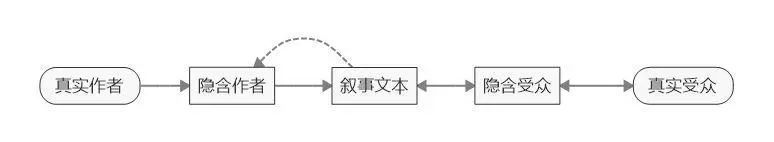

因此,电脑游戏叙事当中,叙事文本同真实受众间的交流是双向式的,而非小说、电影等媒介中的单向式交流。由于这种双向交流关系,叙事文本对隐含受众的指涉显得尤为明显。

在作者开发游戏时,实际上是把文本所包含的互动功能交付给了一个由真实受众负责的空位。应该认为叙事文本内部的这个空位即隐含受众。

由于文本同样会指涉作者,所以叙事文本同样存在隐含作者的概念。但是真实作者同隐含作者之间可能并不存在双向交流关系,因而就有了如下的交流模式。其中,实线代表公开交流,虚线代表隐含的推论交流。

图2-3 电脑游戏文本涉及的实体及其交流模式

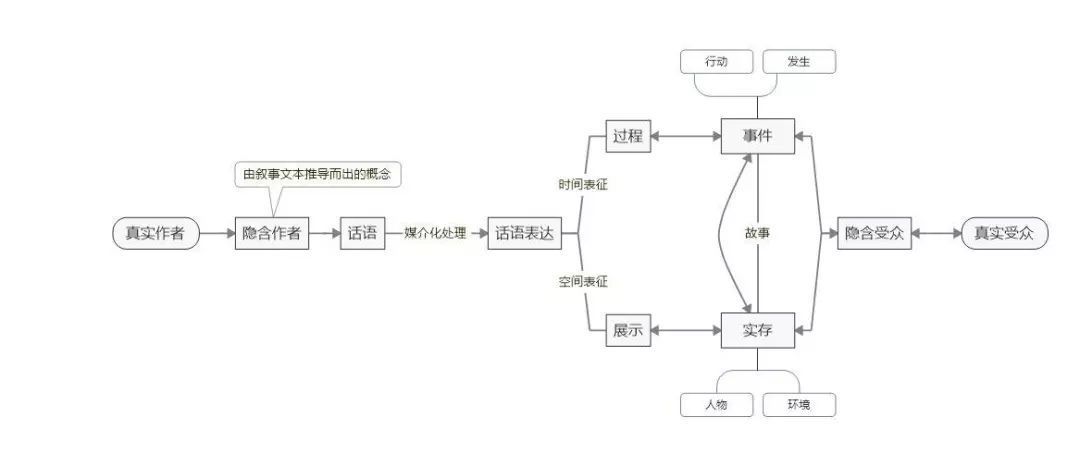

结合经典叙事学的理论,我们可以将上图延伸为图2-4。

图2-4 电脑游戏的叙事结构示意图

提出该模型的目的在于表征互动叙事文本的系统规律。如果以经典叙事学的观念看待叙事的构成要素,则电脑游戏中的叙事构成要素必然不会超越原有框架,但电脑游戏的叙事形态又与经典叙事学研究的叙事形态有所不同。

对二者之间的不同进行探讨后可以发现,其不同是由于各要素之间的交流方式,也即各要素之间的关系造成的。换句话说,互动叙事的特殊之处正在于叙事文本内外的互动性交流。

3. 电脑游戏的叙事形态3.1 早期框架:摹仿戏剧叙事

最能突出表现电子游戏叙事性能的游戏即模仿戏剧叙事的游戏。在这类游戏文本中,基本的故事构成要素得到了情节化(emplotment)组织,为事件赋予因果张力与矛盾冲突,并以摹仿现实的形式“上演”故事,使得电子游戏表现出戏剧叙事的特性。

Square Enix公司发行的游戏《最终幻想VII》(FINAL FANTASY VII)就是一个最为典型的线性模仿戏剧叙事游戏例子。游戏本身具有好莱坞式的故事模式,节奏紧凑,毫不拖泥带水,人物的性格也饱满深刻。

玩家需要在游戏中扮演男性主人公克劳德(Cloud),在一个赛博朋克式的反乌托邦世界阻止反派萨菲罗斯(Sephiroth)的阴谋。每当玩家操作克劳德赢得一场战斗,或是来到一个地方,游戏都会向玩家展现一段动画或对话,完成当前的任务并迎来新任务。

这种流程一直循环到最后打败萨菲罗斯才结束。整个游戏内容都为其线性故事限定,玩家只能在当前故事阶段所允许的地带活动,当剧情结束,游戏也随之结束,游戏为玩家设立的目标也只是解开谜题或打败敌人,以推进剧情,走向最后关头。

按照查特曼的理论,《最终幻想VII》的故事可以被拆解为如下要素:

- 两类实存(existents)要素:

- 人物(characters):克劳德、萨菲罗斯、爱丽丝等个性鲜明的角色;

- 背景(settings,即叙事中的时空环境):一个赛博朋克世界,还有诸多场景地图。

- 两类事件(events)要素:

- 行动(actions):说话、生气等人物可以掌控的事件;

- 发生(happenings):下雨、天黑等人物无法掌控的事件。

与经典叙事模式的不同之处在于,《最终幻想VII》需要玩家参与进故事当中,扮演人物并在游戏世界中进行相对自由的活动。

故事事件需要玩家操作克劳德来回奔波才能表征其顺序和因果关系。与此形成对照的经典叙事模式中,受众大多处于旁观者的位置,无法参与故事,事件的顺序和因果完全受作者的摆布。

但就宏观层面而言,二者的故事事件及顺序和因果关系都是被给定的。事件为何发生、发生了什么、怎样发生、有何影响,以及事件中的人物如何展现自身性格,都由作者进行预想,设计进游戏过程当中。

这种叙事模式具有强烈的戏剧感,本身是因为游戏叙事对戏剧叙事的摹仿。在《太空大战》(Space War)《吃豆人》(Pac-man)等电子游戏当中,人们很难认同其具有叙事设计,然而《最终幻想VII》《巫师3:狂猎》(The Witcher 3: Wild Hunt)这类游戏的剧情却常为人夸赞。

进行比较后会发现,两者的区别并不在于故事结构要素有什么差异,而在于情节(plot,在查特曼的理论中被定义为“作为话语的故事”,即对故事事件关系的编排[14])是否为固定的、显性的、惊异的、突转的。好的游戏剧情常会受到文学或戏剧理论式的批评,也可以侧面说明戏剧式叙事是最为人认同的游戏叙事形态。

进行摹仿戏剧叙事/非摹仿戏剧叙事的区别,是因为游戏叙事本身并不需要采取严格的戏剧式编排。

如今的沙盒类(sand-box)游戏与沉浸模拟类游戏(immersive-sims)已经使事件关系并未经固定编排的故事可以适用于广义叙事学分析,《环世界》(Rim World)就已经做到了实存-事件之间的广泛交互影响,但其背后并不存在一个戏剧式的“底本”。有关于此,本文会在“3.2 实质框架:模拟式叙事”一节中详细讨论。

早期模仿戏剧叙事的游戏很少具有鲜明的互动性,一方面是由于早期硬件条件要求作者尽可能精简游戏体积,另一方面是由于可借鉴样本的不足。

《最终幻想VII》就属此类,虽然玩家可以操作人物,但玩家却很少能干预人物遭遇事件时的决定。玩家可以让人物在战斗中失败以迎来“Game Over”的结局,但按照游戏流程,玩家必须尽可能战斗胜利才能使游戏正常发展,迎来新一段故事。

在这种模式的游戏里,“故事”和“游戏”两个层面在互动性上产生了明显的分化。在诸如战斗、探索、分配资源的游戏层面上游戏表现出较高的互动性,接受玩家的多数指令;而在人物性格、事件中人物采取的行为等故事层面,游戏则几乎不接受任何指令。

后期摹仿戏剧叙事的游戏则开始尝试融合故事与互动。

《行尸走肉》(The Walking Dead)这类互动电影式的游戏当中,玩家被赋予权力,可以为人物在事件当中的行为做出决策,比如是否将仅有的食物交给儿童而非老人,或是是否将枪支交给意图自杀的人物。

此时,人物的性格因玩家的决策而具有不同表现,事件之间也会因玩家的决策而具有不同关系。但整部游戏仍采取了戏剧式编排。一些“发生”(happenings)使得受玩家操控的人物无论如何挣扎,做出何种极端相反的行为,也无法逃脱大体相似的命运。

游戏叙事之所以能够摹仿戏剧叙事,是由于数字媒介的叙事结构与交流模式包容了戏剧的叙事结构与交流模式,或者很有可能,叙事本身即互动性的、只是受媒介限制而具有不同形态表现。

3.2 媒介性框架:模拟式叙事

在非角色扮演的游戏里面,有一种游戏作者减少对故事的约束,把故事交给游戏文本模拟,让游戏自行生成故事的设计模式。

该模式的类型游戏以《模拟人生4》(The Sims4)为首,被称为模拟类游戏,并随之产生了策略类游戏、沉浸模拟类游戏等子类型游戏或交叉类型游戏。

这类游戏的作者不会为游戏文本设计典型意义上按顺序展现的遍历性故事,而只是提供能够形成故事的元素:

- 人物元:用于承载与人格化表现相关的变量和算法。理论上,玩家可以更改任何人物元的变量,而在实际游戏中,玩家能够修改的变量常常有“姓名”“外貌”“年龄”等。[15]

- 行动元[16]:用于承载向数据结构单元外部输出数值的功能。行动元能够包含许多功能,如“进食”、“睡眠”等,它同时接受人物元的指令和玩家的指令,游戏作者由此实现玩家与游戏文本的互动。[17]

尽管该设计为人物和行动赋予了开放性的系统化设计,但游戏文本仍在表征故事。从性质来看,游戏文本指涉的事件与实存本质上是“经过作者的社会规范过滤对叙事媒介能够摹仿的、现实或想象世界中的行为或物体的表征”[18]。

而从构成来看,在模拟类游戏的诸多要素中可以轻易辨识出“人物”、“背景”、“行动”、“发生(happenings)”等认知建构,足以支撑对故事型式结构的搭建。因此,模拟类游戏文本具有对经典叙事学意义上的“故事”的兼容性。

在瑞恩看来,该类游戏的叙事模式应该被称为“模拟式”(Simulative)叙事[19],并与“表征式”相区分。

进行该区分的原因是,“给定过程可以通过多种方式表现出来,或者给定行为可能会依照世界的整体状态产生不同的结果”。[20]如果把经典表征式叙事的诸多要素视作“常量”,那么实际上这些常量都可以“变量化”并由此转入模拟式叙事。

比如,把捕获大鱼的几率变量化以后,《老人与海》里连续八十四天一鱼不获的桑蒂亚戈可能第三天便捕获大鱼,也可能数百天空手而归。如果系统设计了“饱食度”的变量,要求吃鱼才能不让饱食度降低,那么该系统每次运行,就是一次“模拟”。而由于捕获大鱼是一个概率性事件,读者每次阅读模拟式的《老人与海》,见证到的桑蒂亚戈的命运可能都会不同,即为文本对故事世界模拟的一次“表征”。

在《故事的化身》当中,瑞恩用“表征式(representational)叙事”[21]一词指代文本对故事的表征。

尽管瑞恩并未做明确区分,但其理论中的“表征式叙事”与经典叙事学意义上的“叙事的表征”明显不同,前者指文本对叙事故事的模拟结果进行表征,后者指叙事故事所架构的虚构世界对现实世界进行摹仿[22]。

“模拟式”和“表征式”之间存在一种交流关系,且并不局限于数字媒介为基础。以《玩一次故事》(Tante Storie per Giocare)为代表的互动小说,以及以《夜班》(Last Shift)为代表的互动电影,都为传统媒介引入了算法设计,允许文本接受受众发出的信息,并据此得到不同的故事历程。

这种交流遵循以下形式:

① 作者模拟出一个虚构世界和数个故事历程;

② 作者将模拟成果连同模拟过程一同交付给文本,由文本表征作者的构思;

③ 作者将文本中的某个故事要素变量化,并允许受众向变量输入某个值;

④ 接受到值的变量向文本系统反馈信息,文本系统以此为基础开始模拟运作;

⑤ 运作的文本系统表征出模拟结果。

上述形式当中,“变量”可以是任何一种故事要素。人物的胖瘦可以是一种变量(特性变量),人物是否点起火把照亮洞穴也可以是一种变量(行为变量)。

“值”也相应地具有多样性,如变量“男性”就可以接受布尔值。当用户表示“我不是男性”时,布尔值为“假(false)”;当受众表示“我是男性”时,布尔值为“真(true)”。

此外,值的类型还有数字、字符、一个特定的行为等等。理论上来想,由于变量的多样性及其间关系的多样性,模拟结果也将是多样的。这些近乎无穷的模拟结果构成“故事模拟结果的集合”。每次文本系统进行模拟运行,都会表征该集合中的一个故事历程。

传统媒介若要采取这种模拟式,就需要面对成本大幅提高的问题。而数字媒介大幅降低了模拟式设计的成本。这一方面是因为数字媒介采用了更高效的存储方式,另一方面是因为数字媒介本身即具有可编程性,即算法驱动的人机互动。[23]

实际上,模拟式叙事显然指涉了“可能世界叙事”的概念。这一概念用以表述同一虚构世界的故事有多种不同的可能性。

举例而言,“灰姑娘”的故事里,有可能灰姑娘可能并没有前往舞会,或者王子也有可能错认其他人为灰姑娘,二者都有可能导致故事向其他方向发展。这是虚构世界内部的“模拟”,也即故事结构内部的模拟。

只不过,在传统书面媒介当中,进行模拟的是人脑,书面只能表征一个故事模拟结果,而在数字媒介中,文本本身即可进行模拟与表征。

3.3 互动性与人物:角色扮演

经典叙事文本中的人物与行动密不可分,这是因为我们观察世界的方式与我们观察经典叙事中的人物的方式大体类似:我们习惯于通过行为判断他人性格。[24]

经典叙事文本的受众处于旁观者的位置,叙事中的人物因此易于被认为是“他人”,需要受众通过人物的行为(包括通过文本展现“人物自己的想法”)来判断其性格。

而电脑游戏文本当中,一个可以行动的元素也许会因为它的所有行动都在玩家命令下进行,而难以从其身上辨识出人格化特征。他们存在于游戏世界中的意义是充当游戏世界同玩家之间的介质,以实现游戏世界同玩家之间的交互。这类人物具有两种行为模式,行为产生于玩家指令的部分往往被称为“化身(avatars)” ,而行为产生于人物性格和需求的部分往往被称为“角色”。

“化身(avatars)”一词最早来自梵语,意为天神降临到人间的形体。引申到电脑游戏界中,用以指代玩家在虚拟世界中的人格化形体。

化身有时能做很多事情,比如《我的世界》(Minecraft)预设的人物史蒂夫(Steve)就可以同游戏世界的任何一个地块产生互动,也可以收集材料、制造物品、种植水稻、屠杀动物等等等等,游戏还搭载了自定义游戏模组功能,使玩家可以自行开发游戏当中能够进行的行为。

但是从史蒂夫身上却很少感受到性格特征,史蒂夫可以执行的行为繁杂多样,但没有一项指令来自其自身性格或需求。其所有行动都需要玩家进行决策并通过输入设备下达指令,人物对玩家的决策不会做任何评判与反驳,以至于玩家产生“人物即是我”的错觉。

化身只是游戏人物的一部分,“角色”是人物的另一部分。不同于化身的无性格特性,角色的特性即在于性格。“角色”是一个具有性格、需求、动机、情感、思想等人格化特征的人物,他会做出玩家不予指令的事情。

在电脑游戏中,“化身”与“角色”并置之后,即产生了“角色扮演”式的叙事结构关系。这种关系涉及玩家和人物两类实体。在《辐射3》(Fallout 3)这样的游戏当中,玩家为人物做出的一些列决定会影响到人物未来成长为一个怎样的人物,另一方面,游戏人物的性格也会潜在地影响玩家的决定,并明确影响到未来的故事发展。这可以认为是模拟式叙事与角色扮演的结合。

角色扮演并非电脑游戏叙事独有。上世纪70年代,角色扮演式的叙事结构关系设计就已经在以《龙与地下城》(Dungeons & Dragons)为代表的桌上角色扮演游戏中得到展现。

这类游戏要求玩家们为自己假想一个冒险者形象,在游戏主持人的引导下开展想象式的冒险。依赖于冒险手册和骰子等游戏工具,游戏主持人将口头向玩家们讲述有关冒险的故事,进行互动式的非书面叙事。该游戏模式成为了电脑游戏界角色扮演式设计的直接创意源头之一。

但此时的角色扮演行为倾向于扮演一个身份,较少会意识到自己扮演的客体与自己有什么性格差异。而电脑游戏的角色可以在既有个体性格的同时也接受玩家的扮演。

参考文献与注释

[1] Ryan M. Avatars of Story[M]. University of Minnesota Press. 2006, 97-98.

[2] Ryan M. Avatars of Story[M]. University of Minnesota Press. 2006, xx.

[3] 受赵毅衡先生的影响,宗争博士将narrative称为“叙述”。本文在引用时也会尽可能尊重作者的称法。

[4] 宗争. 游戏学:符号叙述学研究[M]. 四川大学出版社. 2014.

[5] 张新军. 故事与游戏:走向数字叙事学[J]. 武汉理工大学学报(社会科学版), 2010, 23(2): 248-252

[6] 孙静. 西学东渐:中国游戏研究元年已经到来了吗?[J]. 中国图书评论, 2016, (10): 113-118

[7] 关萍萍. 互动媒介论——电子游戏多重互动与叙事模式[D]. 浙江大学, 2010.

[10] Chatman S. Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film[M]. Cornell University Press. 1978, 19. 为与动词“发生”进行区分,本文提及查特曼理论中的happenings时,会专门表述为“发生(happenings)”。

[11] 省略了事件与实存的内部隐含交流等细节部分。详细可参阅Chatman S. Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film[M]. Cornell University Press. 1978, 267.

[12] 杰拉德·普林斯(Gerald Prince). 叙述学词典[M]. 上海译文出版社. 2016, 37.

[13] Ryan M. Avatars of Story[M]. University of Minnesota Press. 2006, 6-10.

[14] Chatman S. Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film[M]. Cornell University Press. 1978, 43.

[15] 本文提及的变量指一种内容可变的数据单元。变量可储存特定类型的值,在一组数据结构中接受影响或造成影响。人物元的常见变量有性别、外貌、性格、技能、需求、道德水平等。

[16] 行动元的英文为“agent”,在Todorov等叙事学研究者的著作中指“完成行动或行为的人或人格化存在”,此处是对该概念的延伸用法。详见杰拉德·普林斯(Gerald Prince). 叙述学词典[M]. 上海译文出版社. 2016, 8-9.

[17] 玩家控制的人物可以向电脑控制的人物表达爱意,但实质上只是玩家人物向电脑人物输出数值,并基于算法进行互动。当算法判定玩家人物输出的数值达到了电脑人物的要求,即可告知电脑人物接受求爱。

[18] Chatman S. Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film. Cornell University Press. 1978, 24.

[19] Ryan, Marie-Laure. Avatars of Story[M]. University of Minnesota Press. 2006, 13.

[20] Ryan M. Avatars of Story[M]. University of Minnesota Press. 2006, 13.

[21] Ryan M. Avatars of Story[M]. University of Minnesota Press. 2006, 13.

[22] 罗伯特·斯科尔斯(Robert Scholes), 詹姆斯·费伦(James Phelan), 罗伯特·凯洛格(Robert Kellogg). 叙事的本质[M]. 南京大学出版社. 2015, 87.

[23] Ryan M. Avatars of Story[M]. University of Minnesota Press. 2006, 97.

[24] 戴维·迈尔斯(David Myers). 社会心理学[M]. 人民邮电出版社. 2006, 35-40, 62-63.