一、我们应该根据什么去做游戏

(一)如何把握行业的未来

(二)什么在10年后依然不会改变

(三)基于核心玩家的山寨与创新

二、不同的核心玩家,同样的游戏方案

(一)别人的核心玩家

(二)MOBA的核心玩家

(三)核心玩家并不存在

(四)我们对玩家的分类

(五)根据你的玩家换皮

(六)皮的表现与内涵

(七)换皮的细节执行

三、同样的核心玩家,不同的游戏方案

(一)守破离与微创新

(二)为玩家进行精进型创新

(三)用游戏体验区分游戏

(四)基于体验的玩家分类

(五)基于玩家行为分类做游戏

(六)利用后发优势做减法

四、同样的核心玩家,同样的游戏方案

(一)抄袭不应被唾弃

(二)山寨对象有讲究

(三)山寨是个技术活

(四)抢占市场空白

五、以前文为基础的游戏立项要点

(一)从战略学看企业战略

(二)立足优势,剑走偏锋

(三)界定项目核心要素

(四)构造项目的骨与血

六,把握我们的未来

序言:

现在的游戏行业,玩家与立项其实是撕裂的。很多公司连游戏要做给什么玩家,这些玩家有怎样的特性都不清楚。我依据自己的研发与运营经验,从用户的角度去看问题,从而得到了不一样的答案。在此文中我详细的介绍了不同公司的项目选择方法,以及各类型项目的做法要点。

此文较长,但请耐心看完,我向你保证,我此文中提及的很多新观点将使你大有收获!

一、我们应该根据什么去做游戏

(一)如何把握行业的未来

游戏行业是一个变化非常快的产业,在之前,由于新硬件的普及,我们从端游到手游产生了剧变。在现在,由于老用户的成熟,我们又从蓝海进入了红海。我们会发现,过去的那些“成功”经验方法,在游戏行业一年一个风向的环境下,越来越不顶用。明年,

市场将会变成什么样,我们应该给消费者什么样的游戏?遗憾的是,谁也不知道。

这个问题,做互联网的杰夫•贝佐斯也曾苦恼过。我们知道过去数十年互联网是个变化太过迅猛的行业,他也没有成功预知未来。于是他想到:“我既然没有办法知道,未来的10年会变成什么样,那我有没有办法知道,未来10年不会变成什么样?

也许我能找到未来10年中那些不变的东西,它将成为我战略的基石。”

所以他开始思考到底什么永远不会改变,他认为在他公司的零售业务中,消费者哪怕再过10年,依然会只想要价格更低的产品,同时他们会想要更快的物流,更多的选择。难道10年后会有顾客过来跟我说:“杰夫,我喜欢在你这买东西,但你们商品的价格能再贵点,到货时间再慢点吗?”

好吧,正如福特汽车创始人─亨利?福特所说:“人们总想要一匹更快的马。”

所以杰夫?贝佐斯开始转移公司的精力,主要放在那些不变的东西上。他认为在这上面投入的精力,会让他的公司在10年内甚至10后都不断受益,他说:“

当你发现了一个对的事情,甚至10年后依然如一,那么它就值得你将大量的精力倾注于此”

10年后,杰夫?贝佐斯的公司成为了美国最大的网络电子商务公司,这家公司的名字叫“亚马逊”,

时至今日,它仍然是全球最大的网上书店,在全球最有价值品牌中排行前十!

直至今日,亚马逊仍然在不懈地追求着更快。为此它用机器人在仓库中搬砖,用无人机在城市里送快递(可送外卖,带有温控设备保证热乎),它还嫌不够快,现在想在万米高空为无人机建物流仓库!

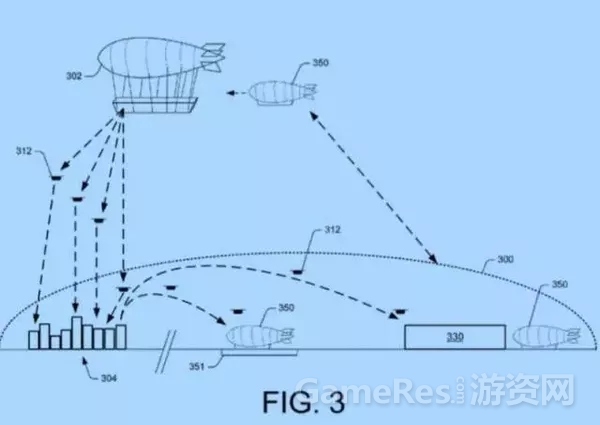

亚马逊所申请专利中的图片

虽然就现在来说,成本可能过高,但技术也是会随着需求突破的,现在布局并没问题。不管怎么说,亚马逊正死死的往他所认定的不变,追寻着。

(二)什么在10年后依然不会改变

游戏行业已经不再是增量市场,如何在目前的游戏行业继续发展下去是个难题。

亚马逊的成功给了我们很好的例证,也许我们也应该考虑一下,游戏行业有什么东西在10年后依然不会改变。

经过仔细思虑,我在这里先浅谈几点原则。

(1)游戏是做给核心玩家的

假如我们想做一个满足所有人的游戏,这几乎不可能,总有人不会喜欢。大部分用户的需求都是相矛盾。我们只能有侧重地选择一部分用户作为我们的核心玩家,然后去重点满足他们的需求,赢得一部分市场。

就算是10年后,应该也不会有人说,我不想知道我的核心玩家是什么样,他们有什么喜好,我该怎么做才能满足他们,或者我想要满足所有的玩家,核心玩家是全体吧。

(2)游戏的心流峰值更高,激素快感更强

正如同没人嫌弃饭菜好吃一样,玩家也一直在追求更好玩的游戏。而好玩,我们可以量化为,心流峰值更高与激素快感更强这两个生理表现。在后文中,为了行文方便,我将简述为“游戏体验”。

就算是10年后,应该也不会有人说,我想要不那么好玩的游戏,这个游戏太好玩了,我不想玩吧。

(3)游戏的学习成本更低,快感获取成本更低

玩家玩一款新游戏,总是先

学习游戏规则,知道游戏怎么玩才能继续进行下去,才能赢。而玩家获得游戏中的某种进度或物品时,总要付出某些代价,比如

时间、精力、金钱。在后文中,为了行文方便,我将简述为“

游戏成本”

就算是10年后,应该也不会有人说,我想玩需要很长时间学习游戏规则,需要巨大的时间,精力,金钱,才能继续玩的爽的游戏,不要给我易上手,容易爽的游戏吧。

(三)基于核心玩家的山寨与创新

当然以上原则我们能不能够做到,是另外一回事了,怎么做到我们后文中再谈。总结成一句话:

10年后,我们依然会针对核心玩家做游戏,而玩家也依然会追求游戏体验更好,游戏成本更低的游戏。

从这个角度出发,其实山寨也好创新也好,这只是达成的方式,根本不重要,但我们需要注意对于某类目标玩家,山寨和创新分别容易出现什么问题。

在上一篇序言文章《对症下药—游戏如何让玩家上瘾》,我们提到玩家会对重复的山寨游戏产生极低的多巴胺。但我们往往可以看到市场上依然是有山寨游戏成功的,这个情况的关键在于。

山寨游戏的特点是,玩家的学习成本会较低,他可以立刻明白怎么玩。但学习过的玩家流失成本也会较高,假如可以快速的推出山寨产品(此时玩家入坑还不深),则可以有效的降低玩家的流失成本。与之相反,山寨游戏对于玩过的人原型来说,游戏体验不好。对于没玩过的人来说,游戏体验会较好。假如可以在游戏中使用我上篇文章中“让玩家产生更多巴胺的方法”一节的方法进行改进,则可以解决这个问题。

所以对于山寨游戏而言:山寨游戏要在学习成本低的前提下,快速推出。用多种方法使玩家获得高多巴胺分泌。在玩家获得更好游戏体验的同时,保持游戏的低学习成本和快速推出。

创新游戏的特点是,玩家的游戏体验会较好,他能从新颖玩法中获得强多巴胺。但新颖玩法心流峰值往往较低,因为游戏的心流调整是个长期而精细的过程。假如可以有效的总结出调整方法,快速完成心流规划与调试,则可以有效的提高玩家的心流峰值。与之相反,创新游戏基本对所有人来说,都需要重新学习其学习成本会较高。假如可以做好上手难度,则可以有效的降低玩家的学习成本。

所以对于创新游戏而言,创新游戏要在玩法新颖的前提下,调整心流。用多种方法降低玩家的学习成本。在玩家支付更低学习成本的同时,保持游戏的降低玩法的新颖度和深度。

不过事情并没有这么简单,我在之前强调过,对于不同类型的玩家,我们有不同的做法。所以这次我们将从不同类型的玩家角度,去分析我们该如何做好游戏。

基于玩家的角度,一共有四种游戏制作方法,他们分别是:

不同的核心玩家,同样的游戏方案

同样的核心玩家,不同的游戏方案

同样的核心玩家,同样的游戏方案

不同的核心玩家,不同的游戏方案

让我们先从“不同的核心玩家,同样的游戏方案”,做换皮型游戏开始。

二、不同的核心玩家,同样的游戏方案

(一)别人的核心玩家

首先就核心玩家而言,核心玩家是什么样,除了利用大数据的腾讯,国内很少有人能回答。很少有公司多年从事一个品类的游戏制作,非常的了解这类玩家的品性特征,即使是这种公司,如傲世堂,也无奈的感慨要花一年多才能做好一款SLG游戏。

我们大部分的立项是这样完成的,XXX类型游戏市场表现很不错,各项运营数据如何如何好,我们也来做一个同类型产品吧。市场已经证明了那个类型玩法的可行性以及核心玩家群体的广大,我们只要换皮/IP,优化下不好的地方,再微创新一下,他们的用户就是我们的核心玩家。就算做的没它好,我们做得更便宜,拉个它十分之一的人也够我们赚大钱了。立项成功,一年后全剧终。

造成这个结果的原因是多方面的,但最关键的其实是,他们并没有找到自己的核心玩家。他们武断的认为,喜欢玩A游戏的玩家喜欢的是A游戏的类型,对于这种玩家,我们称之为A游戏类型的核心玩家,当以后市面上出现同类型的B游戏,这群核心玩家也会愿意去玩。所以我们所面对的核心玩家是同一群。

他们的逻辑是这样的。

大前提:C类型的核心玩家倾向玩C类型游戏

小前提:我的游戏是C类型游戏

结论:C类型的核心玩家会很倾向玩我的游戏。

当然这个论断是在排除游戏质量和玩家流失成本,只考虑用户喜好的情况下判断的。他们觉得等我游戏半年后做好,玩家也玩烦了上一个,我自己努力好质量就行了。

表面上看起来没问题,但实际上大前提本身就是错的,C类型的核心玩家真的倾向玩C类型游戏吗?

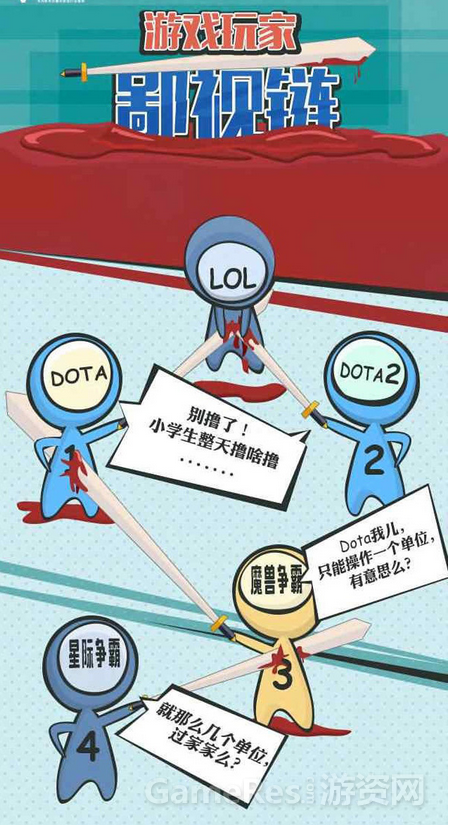

同样都是广义的MOBA玩家,为什么他们之间会互相鄙视,不想玩同类游戏?

当然我们会说其实有不少玩家星际争霸、魔兽争霸、DOTA和LOL都喜欢,但事实真的是这样吗?

(二)MOBA的核心玩家

首先DOTA1/2与LOL都是MOBA游戏这是公认的,所以这两个游戏的玩家肯定也都是MOBA玩家。我原来也一直以为他们是一种玩家,直到我看到了下列数据。

根据著名游戏视频网站Twitch的数据分析团队,在2015年2月5日公布的直播观看者关系图。

上图中每个点代表一个直播频道,圆点面积越大,则观看人数越多。点与点之间的连线表示两者有共同的观看用户。两个区域越近则交叉用户越多。上文中英文翻译如下:

LEAGUE OF LEGEMDS(英雄联盟,一个MOBA)

RUNESCAPE(一个大型MMORPG,无中文译名)

HEARTHSTONE(炉石传说,一个TCG)

STARCRAFT2(星际争霸2,一个RTS)

WORLD OF WARCRAFT(魔兽世界,一个MMORPG)

SMITE(神之浩劫,一个MOBA)

VARIETY(其它杂项,如我的世界)

CS:GO(反恐精英:全球攻势,一个FPS)

DOTA 2(刀塔2,一个MOBA)

我们可以看出,比起DOTA,LOL(MOBA)的用户更喜欢炉石传说(TCG),星际争霸2(RTS)。DOTA2(MOBA)的用户则更喜欢魔兽世界(MMORPG)和反恐精英(FPS)。两个MOBA的观众对比,两者交集非常少,喜好偏向完全是两种用户。

当然,也许我们可以用LOL和DOTA2的玩家相互鄙视,所以他们不互相看对方来解释,或者他们只是看直播,其实他们喜欢玩的游戏还主要是各种MOBA。

但也许这张图蕴含着一个更可怕的可能,就是他们真的不是一种用户。

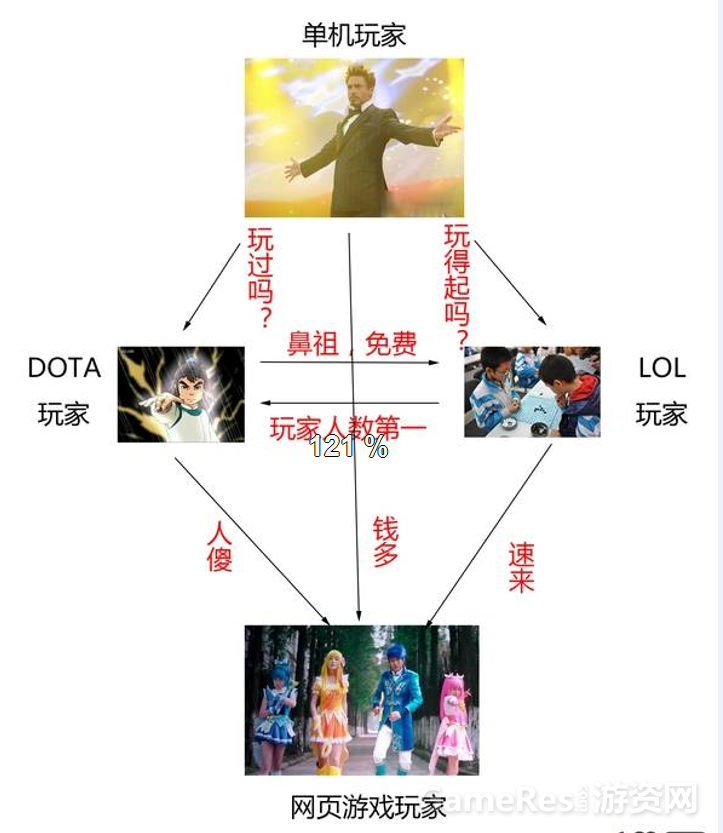

他们的差别,也许就和单机玩家与页游玩家一样大

于是我开始继续探求用户之间的差异与分类,最终我得到了解释。

(三)核心玩家并不存在

Steamspy是一家为全球最大的综合性游戏发行平台Steam,做玩家行为数据统计的网站。Steamspy的创始人Sergey Galyonkin根据长期的数据分析发布了一个结论:

我们把玩某类游戏的玩家称之为某类游戏的的核心玩家,但这种核心玩家其实并不存在。

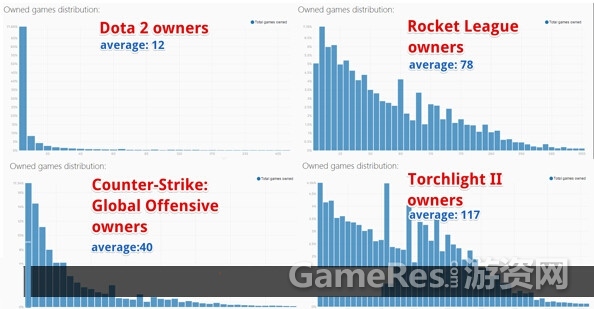

他以下图的极端数据来举例:

上图为Steam平台某款游戏玩家平均每人持有的游戏数量

Dota2(刀塔2)

Rocket league(火箭联盟)

Counter-Strike:Global offensive(反恐精英:全球攻势)

TorchlightⅡ (火炬之光2)

他认为:“每个游戏都有忠实玩家,他们是那个游戏的“核心玩家”,但这并不意味着他们愿意尝试那个游戏的同类游戏,刀塔2的玩家基本只会玩刀塔2,很少玩其它MOBA,而火炬之光2的玩家则会尝试很多类型游戏,在数量上也比平均数高10倍。虽然这两个游戏的玩家从后台数据上看,这两个游戏的玩家有很多相似之处,但爱好截然不同。

假如我们只看某个游戏的忠实玩家,这个玩家群体是真实存在的。但我们去看这类游戏的忠实玩家,这个玩家群体其实并不存在!”

综合其它数据资料,他做了如下阐述:

DOTA2的玩家非常喜欢DOTA2,但这不意味着他会想玩你的新MOBA,实际上一个新MOBA的用户只有很少会是旧MOBA的“核心玩家”!旧MOBA玩家只会忙着玩他原来的MOBA或其它游戏,而不想玩新的。

在此基础上,Sergey Galyonkin提出了一个很有意思的观点。确实有不少玩家一直在玩各种游戏,他们不会在一款游戏中玩数百个小时,而是每种游戏玩一小段时间。但这部分玩家并不多,20%的玩家(购买了4款游戏)购买的游戏占了STEAM游戏总量的88%,1%的玩家(购买了107款游戏)购买的游戏占了STEAM的33%。而1%的玩家,数量是130万人,竞争是异常激烈的。

根据他的数据统计,他认为:魔兽世界和英雄联盟的火爆并不是因为拉取了大量的原有MMORPG与原有MOBA玩家,而是在这群玩家之外,扩张了很多原来不玩MMORPG与MOBA的玩家加入。但这些玩家并没有转化为我们所谓的“MMORPG核心玩家”或“MOBA核心玩家”,他们只是魔兽世界忠实玩家或英雄联盟忠实玩家,仅此而已。

并不存在那种愿意尝试很多MMORPG的核心玩家,这就是为什么魔兽世界之后的类魔兽世界MMORPG大部分都失败了。

所以你不能去认为,某款游戏的成功极大的扩展了该类游戏的“核心玩家”,它将让我很容易的发展出该类型的忠实玩家。

最终他针对中国手游市场下了如下箴言:“这个问题同样可以适用于中国的手游市场,中国本土就有各种各样的手游,

如果你不去创造一个市场,他们有什么理由尝试一个类似的游戏?一款游戏是没有办法扩大现有市场或者破坏它的,除非你创造出新的市场。”

以上观点是比较违背我们认知的,我在调研玩家时却得到了印证,发现

核心玩家确实不存在,我们这个定义是有问题的。

(四)我们对玩家的分类

我们会出现这个错误是因为人类大脑的认识机制。人类在漫长的进化中,为了快速的分辨危险,为事物定型,采用了特征类比的方法,为事物进行快速分类,以判断是否危险。

如看到老虎吃人,老虎的牙齿很尖锐,下次看到牙齿尖锐的动物,立刻认定为是高危险的动物,优先逃避。不这么分类的人类基因,已经在漫长的进化中被淘汰了,大脑会根据第一印象,对事物做简单定型,只要符合直觉逻辑,我们就会认同和采用甚至传播。

所以我们用玩家花费的时间,对游戏复杂度的喜爱,简单的把玩家分为了,硬核(hard-core)玩家、中核(mid-core)玩家、休闲(casual)玩家。我们用玩家玩的游戏分类,简单的把玩家分为了TCG玩家,RTS玩家,FPS玩家等等。

不管怎么样,我们借助这套机制成功的认识了玩家,制定了策略。

我们就此认为,一个玩CF的玩家应该是FPS的核心玩家。我们继续做个更好的FPS就能吸引CF玩家来玩,但至今没有出现第二个CF,反而出了个坦克世界。问题就在于坦克世界瞄准的不是FPS用户,它开创了自己的用户群体。

这种分类方法都是我们主观强行界定的,玩家什么时候告诉你他是FPS玩家?玩家说了他只玩FPS?

我在数年与玩家的接触和调研中,深切的感受到了这一点。

正如福特汽车创始人─亨利?福特所说:“如果我最初问消费者他们想要什么,他们会告诉我‘要一匹更快的马!”

但你不知道他说的马和你说的马根本不是一个意思

你去问CF玩家,他喜欢玩射击游戏吗,他当然说喜欢。

但他以为你说的是CF,你以为他说的是FPS。

但如果你去问他为什么举得一个游戏好玩,他不会跟你说:“这个FPS爆头机制做的好,很好玩。”他会和你说:“我用什么,和谁,在哪里,干了什么,这让我感觉XXXX。”他会告诉你他为什么喜欢玩这个游戏,而不会告诉你他喜欢玩FPS。

问题的关键在于,玩家在游戏中追求的是一种体验,一种感受。而不是一个游戏机制,一个游戏类型。游戏机制类型是我们游戏开发者才谈的,它只是实现游戏体验感受的一种手段,玩家并不关心它。

玩家玩的不是游戏类型,是游戏体验!

XX游戏的忠实玩家,是XX游戏的核心玩家。或追求XX体验的玩家,是XX玩家,这两种说法才是正确的。

本文自此处起,提到的所有核心玩家,都不再包含FPS游戏的核心玩家、ACT游戏的核心玩家,这种错误概念。

(五)根据你的玩家换皮

当你使用换皮/IP等手段去做游戏,你所获得的忠实用户很难与你的原型游戏是同一批忠实用户。你们确实是同一种游戏机制,但因为皮/IP,导进来的玩家喜好类型不同。给予玩家的体验就算与原作相同,也可能产生截然不同的效果。

所以换皮的前提是原型游戏成功,但换皮的第一步却不是直接买个IP换个皮

换皮的第一步,就是要认识到,你自己的要换的原型游戏,到底给予了玩家什么样的游戏体验,这种体验可能对什么类型的用户最有效,我该怎么触及到这部分用户!

这个问题可以两个方面来考虑:

(1)选择好游戏,去匹配用户与IP

游戏的选择除了可以选择国内外知名产品(最好是国外火,国内空白),也可以选择不知名,但具备玩法新颖游戏体验较好、游戏上手难度低,特点的小众精品。

假如你想要换的是一个休闲游戏,这种游戏给玩家的体验是压力低,策略弱,反馈快,操作频率高。总体来说会比较无脑而畅快。

那么这种轻度的游戏可能的用户群主要是刚玩游戏,或者没玩过游戏的人群。在年龄段与性别上可能以女性玩家和低龄玩家居多。接下来就是考虑这部分用户喜欢什么样的皮/IP了。

但是对IP的选择需要考虑如下大坑:

1.IP方监修问题造成的项目变动与延时,尤其是日本和美国的大IP,这方面的问题特别严重,需要有持久抗战的心理准备。

2.用户喜欢这类IP,但是否适合你的游戏类型,比如你的用户喜欢宫斗题材,然后你选择的游戏原型是植物大战僵尸…

3.慎重选择国内小IP。对于国内小IP,虽然有点击、阅读、关注,但那都可以刷,更关键的是,那些小IP用户到底有多少人愿意来玩游戏,还是未知数。你说有IP渠道更愿意给推荐位,但你为IP付出的代价反而容易让游戏质量更低,质量影响数据,最终渠道还是看数据的!

(2)选择好用户,去匹配好游戏

现在的市场虽然不是增量市场,但并非没法继续做新用户。换IP本身就有将不玩游戏的用户,转化为游戏玩家的目的。但把新用户继续做大,也就是开创自己的用户群,对于换皮类游戏还是风险太大。风险小一点的方法是继续的深挖现有用户群。

1.中年用户

我们市面上很少有针对30-50岁这个玩家群设计的游戏,但他们就没有游戏需求吗?

日方调查报告显示,口袋妖怪GO的玩家中,超过40岁的用户占了一半。

国内实际上也有不少三十岁以上的玩家,他们并没有紧随后来如传奇的网游潮流,而是一直在玩当年的红警,英雄无敌,暗黑,星际等单机。对于这部分玩家,情怀是很好的包装利器。

当然随着玩家年龄的增加,不能再线性的把当年的游戏体验移植给这部分玩家。

这部分玩家的用户特征,就我了解为:

在游戏时间上要求不肝,最好是能碎片化。在游戏性上着重策略性与复玩性。在游戏操作上,喜欢较低的操作频率和较长的决策时间。

也就是说,我们要将情怀游戏外皮与策略游戏内核相结合。

2.少、穷用户

根据中国互联网络信息中心发布的第39次《中国互联网络发展状况统计报告》,互联网正在向低年龄、低学历、低收入人群渗透。在个人移动互联网方面有6.9亿用户,每人平均每周上网26小时。但城镇地区互联网普及率为69%,农村地区互联网普及率只有33%。

月收入1000元以下的用户比例在不断扩大。10岁以下,小学及以下学历的用户比例在不断扩大。

对于这群新上网,游戏品鉴能力较低的用户,轻度换皮游戏依然会有市场。崩坏学园2有着较高的日新增,其中大部分就是低龄用户。

当一二线城市的玩家变的越来越挑剔,三四五线城市的玩家将是一个可以继续挖掘的用户群体,更适合换皮手游。

也适合自传播,大DAU,而不是靠渠道买量的推广模式。

(六)皮的表现与内涵

(1)皮的美术题材与风格

在确定游戏题材(如魔幻,仙侠,战争,三国)后,还需要注意更具体的美术表现。

以同样做军事换皮,但玩家对皮反馈天差地别的使命召唤13/战地1为例。

在youtube发布预告片后,

使命召唤13的预告片成了成了差评前10的视频,而战地1的预告片成了被点赞最多的视频。大量的使命召唤忠实玩家,对使命召唤13的皮表示愤怒!

使命召唤13的科幻战机,与现实5代机很像,还没现实的好看

使命召唤的系列近作一直在做科幻换皮,但其换皮缺乏科幻感,与其它科幻风格游戏相比同质化严重。玩家在看多了这种科幻游戏后,觉得使命召唤13的老物科幻LOW爆了。

与之相反,战地1的还原历史是这样的。

战地1中的一战“水柜”,你可曾玩过这种坦克?

战地1在外观上突破了我们习以为常的二战与现代坦克认知,甚至还有早已消失的作战飞艇,在体验上,更强调一战特有的残酷与真实。

这让玩家感觉非常新鲜。预告片让玩家期待新鲜的事物,多巴胺就此大量分泌,玩家开始愉悦!

从直觉感受上,使命召唤13的科幻战机很老旧,战地1的远古水柜很科幻。产生这种特殊反差的原因是你是否习以为常。也就是说,

皮必须突破你的日常认知与想象力,给你带来一些没有看过,让你感觉不一样的东西!

(2)皮的故事内涵与体验

业内有一个说法,三国题材的游戏,导量自带减20%的负面效果。

出现这种情况的原因也与上同,玩家对这个故事太熟悉了,因此他也知道自己会从中得到什么样的感受。当他已经知道结局,这个IP内涵,对他就没任何吸引力,甚至是厌恶了。

所以不管你换任何的皮或IP,你最好能在原作的基础上,进行新的诠释,最好能开创不一样的未来。

1.给予不同的内涵

以在日本火爆的舰队collection为例。从剧情的角度,日本是二战战败国,但又有着强大的海军,日本海军的覆灭在很多日本人心中是遗憾的,就好像我们中国人同情项羽一样。

而舰队的剧情有一种历史修正主义倾向,你可以改变历史,你可以弥补这些遗憾。这对于相应受众来说是有巨大诱惑力的。同理,那些传说故事,那些IP,难道其中就没有受众所遗憾的内容吗?假如让他们一开始就知道他们有机会改变这些,他们就有更大的动力体验下去。

当然,我们也可能遇上,皮太泛,根本是个大题材,没有什么玩家想要改变的遗憾。或者IP本身被严格要求,不能进行任何这方面改编,那么我们还可以使用另外一种方法。

2.给予不同的体验

要想实现不同的,有吸引力的体验,我们需要一个好的切入点。以黑曜石新发布的RPG游戏《暴政》(Tyranny)这一游戏为例,他选择的切入点是,游戏机制鼓励你成为恶人,从而体验当恶人的乐趣。

他们从七年前就开始探索:中土世界如果邪恶胜利,一切将会怎么?

游戏在目标上鼓励玩家成为霸主,但不是只能用正义一方的手段。玩家需要在游戏中不断的做出善恶的抉择,与自己对抗,抵御住外界的目光压力。这种体验是新奇的。

从不同的立意,不同的角度去切入同一个事物,给玩家带来不同的,新奇的体验。这就是换皮的结果追求。

如果这也无法做到,则可考虑从皮的特殊细节上切入。比如我之前做端游的时候,曾发现了一个很特殊的皮:

一般的坦克歼击车是这样的:

德国二战猎豹坦克歼击车

而我新发现的坦克歼击车是这样的:

德国冷战KPZ-3坦克歼击车

你没看错,就是两个主炮,每个主炮独立装填开炮,双倍火力。虽然略显奇怪,但特点很强势,玩家很喜欢。据此我在业余时间查阅了三个月的德文资料,终于找出了三辆双炮管坦歼的外形细节图片与详细技术资料,成功的推动美术完成了换皮。这次换皮后,玩家与制作组都争相体验这种载具,换皮十分成功。

现实比小说更加离奇,因为现实不用考虑逻辑。玩家喜欢这种新鲜的现实,并乐趣接受它。因为这种真实而精细的离奇给人特殊的体验,而虚假而粗造的离奇只会让玩家觉得弱智。

(七)换皮的细节执行

最后,换皮不是一件随便的事,需要根据用户认知,很认真,很细致的换。

有一个常见的误区就是,我不用考虑真实性,或者我按真实的做,玩家就会对皮满意。

首先多做细节肯定是好的,细节越多,玩家越会觉得你走心,越容易满意。

玩家知道游戏在忽悠他,但他希望游戏很认真的忽悠他,而不是当成傻子忽悠。

玩家确实不懂很多东西,但你有没有用心做一个东西,他绝对会懂。

我曾向刺客信条的创意总监请教过真实性问题,他告诉我:“玩家不知道什么是真的,但玩家一定知道什么是假的。当玩家看过一个真的东西,他再看一个假的时,他就会出现强烈的违和感。”

归根到底,我们不能违背玩家的认知。当玩家认知过一个东西后,我们就要尽量按真实的来,这是玩家的固有印象,只要我们违背这个印象,玩家就会感觉很出戏,很假。当玩家没有认知过一个东西,则我们可以自由发挥,尽量按对我们有利的来,玩家不会感觉有什么不对。

有的换皮手游,完全不考虑真实性。以军事手游为例:各国军队混杂在一起,轻坦甚至机枪灭重型坦克,现代单位打二战。玩家只会觉得体验很差,代入感很低,会严重的影响内啡肽的分泌,他始终无法沉浸,把它脑补成真的。

而有的军事手游以此又走向了另外一个极端,把大量的功夫和资源用在了扣细节,比如力求美术上每一个点都和真实的一样,但他们不明白,玩家真正在意的是力量体系的真实性,而不是一点美术上有多还原,其实他也不知道真的坦克美术细节。再比如猎杀潜航,玩家甚至要用纸笔计算函数后才能命中目标,有多少玩家喜欢这种“真实”呢?

所以要想避免做出不伦不类的换皮,就要恰当好处的把握细节与真实性的还原度。根据玩家的认知,有意思的进行游戏化转化以改编。在让玩家获得极高的沉浸感,代入感的同时,优化虽然真实表现如此,但我们可以改的让玩家感受更好的地方。

从IP的角度也是同理,玩家不是为了再复习一遍IP而来的、完全真实还原IP相关,在剧情过程上一模一样,只会让玩家失望。

适当的填充玩家所不知道的空白(如原作体系内的新增分支剧情),给予玩家惊喜,虽然这不真实,但这很走心,这些细节会更容易让玩家满意。

如根据皮的变化新增对应玩法,玩家反馈将极好。

恰当好处的细节与真实度会让玩家感觉,在皮/IP的框架内,真的成为了XXX,这是让皮/IP与玩家核心体验相符合的关键所在。一定要把控好皮的细节以及真实性的度。

当你做好了上面一切,你就很有希望成为一个超越了正品的赝品。没有谁规定换皮只能是对原作的低端模仿,永远无法超越原作,不是真正的做游戏!

总结:不要相信“核心玩家”这个大类,根据你的细分玩家去换对应的皮/IP,在换皮时注意皮的表现与内涵。

这就是“不同的核心玩家,同样的游戏方案”这种游戏制作方法的本质。

接下来我们来说下如何基于同样用户,做创新型游戏。

三、同样的核心玩家,不同的游戏方案

(一)守破离与微创新

日本的著名企业家,被誉为经营之神的稻盛和夫认为,

产品是有灵魂的。他在其书籍《干法》中,用守破离去解释了工匠精神,界定匠心。现将其核心观点摘要如下:

守破离这个词语一开始来自于日本的剑道,守的意思是,一开始要听老师的话,努力练习基础技能;破,就是说要不断突破,打破既有的规范,上升到更高的层次;

离,就是当你达到一个新的高度的时候,尝试着去总结规律,实现创新。

守破离是日本匠人所信奉的,对于日本人来说,完成守破离的过程非常漫长,不能一蹴而就。

很多人觉得创新需要灵感,是突然的,颠覆的。日本人不讲究创新这个词,日本人讲究的是“持续改造”,稻盛和夫在书中专门花了一章讲创新。

他认为创新不是一蹴而就的,而是每天都进步一点,才慢慢形成的。他回答自己的公司是这么创新的“

自己就像乌龟一样,每天往前爬一点,最后发现,好多原来比自己强大的公司,都被甩在了后面”

这就是日本人的产品观念,在日本人看来,怎么会存在微创新呢?创新是一步步艰难达成的,是不断的改进出来的。微创新只是创新的一个过程,根本不是创新。

游戏行业一般说微创新是指对产品做了点改良,优化了一点体验,这就是典型的在用餐饮业思维做游戏。

在传统的餐饮行业,当你发现某个地区餐馆可能不多,但吃饭的人又很多。我饭菜做的和它差不多或好吃一点,开的距离一些玩家近一点,我就能生存并盈利。

因为很多人在现实却实懒得走,懒得等,这也是外卖大行其道的原因。

但游戏玩家也是如此吗?在传统的餐营业你可能只需要和附近几十家甚至几家餐馆竞争,在新兴的游戏行业,你却需要和同体验几百款甚至几千款游戏竞争。再加上互联网从一个游戏,到另外一个游戏,根本没有地域成本,对于玩家而言,去每天去玩另外一个游戏的成本接近于零。最终极易出现赢家通吃,所有资源向头部集中,大部分市场份额都被前几家游戏瓜分的情况,而现在腾讯与网易的霸榜正是如此。

另外一方面,吃饭是每天的刚需,味道一样也行只要能吃饱。我的饭菜如果可以便宜点,也可以有很多人来吃。但新兴的游戏行业,你做个同样或简单的菜,并不能使成本降低很多。玩游戏却不是每天的刚需,如果不是一个很有价值去玩的游戏,玩家还会觉得浪费了自己时间,不可能凑合就行。而一个体验的游戏玩过一遍就行了,没必要玩第二遍。。在这个时候,只能靠味道不一样的菜来吸引玩家,也就是说我们说的,不同的游戏体验。

难道你优化了点产品,做了点改良,就能形成对原作的竞争优势?

很多人忽略了,市场是动态的!

所谓市场是动态的有两方面含义:

(1)竞争对手是动态的

当你开始“微创新”的时候,其它的竞争对手就没有在“微创新”吗,当这些“微创新”产品在差不多的时间进入市场,你能对其它对手形成竞争优势吗?

更可怕的是,本来已经做的很好的原作,在大量玩家体验反馈,大量后台数据分析,大量人力财力支持的情况下,只会比你“微创新”的更快更好!

实际上大部分“微创新”者都会被原作使用曼古歹战术,曼古歹战术是蒙古帝国威震天下的骑射战法,

其核心是永远勾引敌人跟进自己。待敌人跟进到近距离后再突然转进另外方向,以此让敌人偏离自己的战略目标,战略服从战术,不断的调动敌人,让敌人错失战机,最终被拖垮。当你以现在的原作为目标进行改进,却发现三个月后原作已经小改了,当你三个月后以原作新的小改做修补性的优化,半年后原作已经大改了!更有个别公司主动对自己的产品快速进行换皮与微创新,抢占细分市场,在此情况下你要想吸引原作的核心玩家是何其艰难?我就曾亲眼看到一个研发死于《全民突击》的曼古歹,但有另外一个研发很聪明的没有跟进,换了个方向迈开了大步子,在多轮测试中数据都很不错。

(2)核心玩家是动态的

假设你的游戏是半年后“微创新”完成上线,那么你有考虑

半年后,玩家还会喜欢玩这个游戏吗?

一方面玩家已经玩原作玩了半年以上了,他难道不会对游戏体验厌倦吗?在流失成本较高,而进入你的游戏,又要重新踩一遍坑的情况下。哪怕你却是体验更好点,玩家会觉得完你游戏,乐趣与付出的性价比不足而放弃体验(

多巴胺根本不会因此分泌)。

另外一方面,一部分玩家在玩了半年以上游戏后,往往会开始重度化,开始喜欢其它体验类型的游戏体验。在玩家喜好已经进行了一定变化的情况下,你的体验对于玩家是吸引力较弱的。

所以我们在对游戏进行立项的时候必须认识到,微创新其实是很难解决问题的。

(二)为玩家进行精进型创新

马基雅维利在《君主论》中写道:

“人们几乎常在他人走过的道路上走,并且效法他人的事迹,虽然他们并不能够完完全全地沿着别人的道路或者不能够取得他们所效法的人的功效。然而一个明智的人总是应该追踪伟大人物所走过的道路的,并且效法那些已经成为最卓越的人们。这样一来,即使自己的能力达不到他们那样强,但是至少会带有几分气派。他要象那些聪明的射手那样行事,当他们察觉想要射击的目标看来距离太远,同时知道自己的弓力所能及的限度,

他们瞄准时就比目标抬高一些,这并不是想把自己的箭头射到那样高的地方去,而是希望由于瞄准得那样高,就能够射中他想要射的目标。”

其实我们对游戏也是如此,我们在立项的时候,需要把目标定的高远一些,不要把目前的原型游戏与目前的核心玩家当做目标。而应该高远一些,把半年后变化了的原型游戏与核心玩家做目标。

要想做到这一点,我们必须暂时放开原型游戏,以原型游戏的玩家为核心出发点。

假如不以玩家为出发点,你就难以弄清一个游戏为什么成功,只见现象,不见本质。

以《百万亚瑟王》为例。

自《扩散性百万亚瑟王》起就出现了不少跟风产品,他们在不进行用户调研的情况下,以为是日式卡牌的美术表现及卡牌玩法让这款游戏火起来的,于是进行了大量的玩法抄袭及微创新,最终都失败了。而事情的真相是,百万亚瑟王的用户是一群新的用户群,他们在现在被我们称为二次元用户,这是一款二次元游戏。因为研发者不是二次元用户,在不以玩家为核心进行研究的情况下,他们根本就发现不了,把游戏做给了大众玩家,用户群体和游戏体验类型都定位错了,自然只能失败。

所以放开原型游戏本身,以原型游戏的玩家为核心出发点很重要!在研究原型游戏的玩家时,需要特别注意核心玩家与普通玩家。这里面还有很多诀窍,有些东西一说就破,在此不一一列举。

在获得了核心玩家的信息后,我们最好还可以在后续版本测试中建立玩家的行为模型,用数据去验证我们的设计。

但数据不是万能的,不可以简单的根据玩家的数据,玩家的直接游戏行为与反馈去做游戏(假如你可以得到)。超级细胞的主创人员就认为,数据只能告诉你改动是否成功,却无法指导你如何去改动游戏。

在设计方法上也要注意,并不是让设计者进行颠覆性创新,

而是精进型创新。也就是上一小节中所说的每天都改进一点,长期持续不断的改进。一定要注意,改进的目的,不是为了微创新而微创新,而是为了满足核心玩家的某种需求而进行改进。

设计者在充分的理由了原有游戏的体验以及原有游戏的核心玩家后,要尽可能的排除设计者自身的个人喜恶与游戏习惯,真实的看到游戏体验需求。在前文中我们说过,玩家所追求是体验,但不同类型的玩家,追求的体验截然不同。假如夹入太多个人喜好,就变成了,我觉得这个游戏哪里那里不好,我想要什么什么样的游戏,我相信玩家也会喜欢。这其实是为你自己在做游戏,而不是在为玩家做游戏,

虽然你在优化体验,但优化的方向真的是玩家想要的吗

下文开始具体说一下给游戏和玩家进行分类,以方便分析制作的方法。

(三)用游戏体验区分游戏

每个体验类型的玩家,其实细分方式都不同!所以做好玩家细分的

前提是按游戏体验对游戏进行分类,明确你要传达给玩家的核心快感是什么。

在1933年成书的《Man,Play,and games》中,作者Roger Caillois按体验快感提出了四种游戏分类,他们分别是:

Agon:竞争类游戏,在公平的环境下大家比拼实力,大多数的体育运动、棋牌游戏都属于这类。

Alea:运气类的游戏,比如骰子游戏和各种赌场游戏。没太多技巧性,依靠运气,玩的就是心跳和变幻无常的感觉。

Mmicry:模拟类游戏,比如小孩过家家。以模拟现实生活中的某些事情为主要玩法。

IIinx:晕眩游戏,指的是那种以破坏身体平衡感为目标的感官刺激类游戏。极限运动、游乐园过山车(以及后来出现的恐怖游戏)都属于此类。

当然这套理论诞生于84年前,不能死套在目前游戏上,但这种思路却是十分值得借鉴的。我们可以发现,有些拟真的FPS(战争雷霆)其实是模拟类游戏,某些对抗的FPS(反恐精英)其实是竞技类游戏。

因为LOL和DOTA2的体验有极大的差异,所以他们的玩家也是两个类型的玩家,他们追求的是不同的体验类型,而不是所谓的MOBA核心玩家。

MOBA只是游戏机制,不是游戏体验!

所以某个玩家会为了某种体验,横跨多种游戏类型,表面上看他玩的很杂,其实他很专一,一直在追求一种体验。

但我们知道了玩家追求某种体验后可以做好一款游戏了吗?还不行,因为这是玩家所追求的体验目的,并不是玩家所喜欢的体验方式。更具体的说:

你现在知道了玩家想要在游戏中获得什么样的感受,却不清楚为了这个感受,不同类型的玩家喜欢什么样的方式去进行游戏。就好比同样打CS,有的人喜欢狙击枪秒杀,有的人喜欢M4A1爆头,有的人喜欢AK47扫射,虽然他们都喜欢CS这种竞争类型体验,但他们并不喜欢用其它武器打法去获得胜利。

所以在我们规划好这类游戏大的体验方向后(也就是规则,规则决定体验),我们就可以在这个大类下,正式对我们的玩家进行分类,去规划我们的游戏内容。

按照玩家在游戏里追求的体验,巴图理论把玩家分为成就型,杀手型,社交型,杀手型。但巴图并没有指出游戏做法,我们也没有办法用这种粗略划分做出一个好游戏,这是非常空洞无聊的分类。

要知道每个类型的游戏,玩家动机、玩家特性、玩家追求都是不一样的。真正的玩家分类方法远比巴图所想的细腻复杂,比如穿越火线手游的制作人姚远就分享过如下图片。

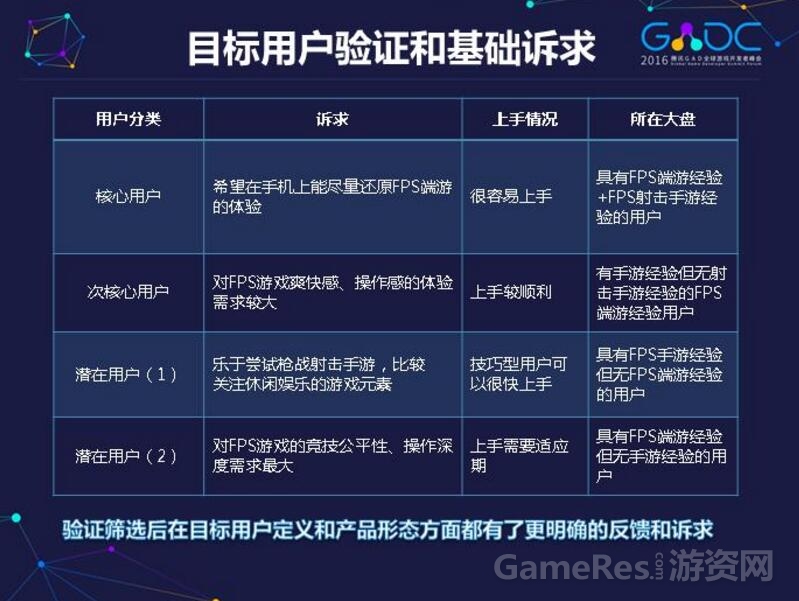

《三亿手机的枪战梦想:CF IP的继承与创新》主题分享中的内容

并说:“这里的分类是为了给大家讲的比较清楚,只分了四个类。

但实际上,CF手游测试的时候至少分了16个类。也就是说在第一次测试的时候,会针对这16个不同的用户包,让他们进来,去看他们到底哪一个用户的类别且在游戏内的各种数据是什么样。”

玩家分类是一个十分讲究的事,你必须为每一种玩家调试游戏中的内容。这是一个精确而复杂的体系,它们是这样被构筑起来的。

(四)基于体验的玩家分类

《Magic:The Gathering》(万智牌)的主策划Mark Rosewater曾针对万智牌的忠实用户,提出了三种玩家行为类型,我将之翻译为:

体验乐趣者(Timmy)、内容控制者(Johnny)和精通胜利者(Spike)。

现将其理论模型简要概述如下:

体验乐趣者(Timmy):

他为了获得难以忘怀的体验而游戏,他希望得到以前从未体验过的东西,意料之外的“惊喜”。他会喜欢放一个强大的大招,对敌人造成999999的伤害,他并不是想要赢,而是想要打的炫酷,他喜欢这种强大感。他会去追求你游戏中很精彩的东西,却难以忍受游戏中无聊的重复行为。行为的结果不重要,重要的是行为的表现,如用炸弹破坏了场景,虽然这对胜负没有任何意义。

内容控制者(Johnny):

他为了在游戏中表达自己的个性而游戏,他希望在游戏中实现自己的创造力,打下自己的烙印。他会喜欢自己去发现探索更好的游戏方式,而不喜欢看攻略被别人告诉:“你这样玩更好,会更强。”,但这并不重要。他追求的是用自己的套路玩游戏,不断的改进自己的套路会让他极具成就感。他关心的是实现胜利中的自我谋划与自我表达,而不是胜利本身。为了探索选项,组合效果,内容控制者可以忍受长时间的刷刷刷。

精通胜利者(Spike):

精通胜利者想要证明自己的统治地位,他为成为游戏中的霸主而游戏,一心寻求游戏胜利。他会很主动的查看各种攻略,求找最优解,记忆各种套路,只为在其它玩家面前获得优势,成为最强。他喜欢高难度游戏,对他而言,有趣就是精通游戏。他非常讨厌失败,为了胜利,并不在乎使用什么手段,哪怕很脏(比如炉石传说牧狗,海盗战),但并不包括使用外挂,他反而会鄙视外挂,因为这并不是通过精通游戏获得胜利(笔者语:但这只对万智牌用户而言,某些游戏的某类玩家,反而十分喜欢用外挂)。他想要完成你所有游戏内容,为此他喜欢接任务和刷任务,但他强调效率。

而根据Mark Rosewater的理论体系,以及我对这类玩家的深刻了解,我推测

三种玩家在游戏中的互动关系如下(注意,下面并不是Mark Rosewater的理论而是笔者我的):

体验乐趣者会为内容控制者所产生的新奇内容欢呼,哪怕自己输了,他其实并不在意输赢,而在于自己在过程中体验了什么,如果你可以出奇制胜,那么这次失败对于他来说也将是绝妙体验。与之相反,当精通胜利者使用肮脏猥琐套路去强制胜利时(如你玩炉石传说,狂野模式遇到爆牌贼),没有比这个更让他觉得恶心的了。两个体验乐趣者相遇便是分享的开始,快乐变成两份。

内容控制者喜欢创造很酷的事,各种选择,各种搭配,会让他乐此不疲的不断尝试。比较哪种效果最好,如果能突破游戏体系限制就更好了。体验乐趣者将成为内容控制者的好受众,内容控制者创造出很酷的事以后,体验乐趣者会很满足的去做。面对精通胜利者,内容控制者是非常的鄙夷的,觉得其是毫无游戏追求的人。假如在游戏中被精通游戏者击败,内容控制者会觉得他只不过是靠游戏版本赢了,毫无技术含量。而一旦他击败了精通胜利者,他将获得最大的满足和成就,自己的探索获得了最大的成功。两个内容控制者相遇便是斗舞的开始,套路LOW你就已经输了。

当精通胜利者遇到内容控制者或体验乐趣者,并没什么特别的。内容控制者可能是个战术家,体验乐趣者可能是个艺术家,但这又有什么关系呢?他们实际只是我对手,快速击败他们就行了。当两个精通胜利者相遇便是决斗的高潮,只有打败对方才能证明自己最强。精通胜利者是如此好斗,以至于哪怕PVE也要挑战最高难度,以成为大师级人物。

三者在对战风格上比较:

在对战的游戏风格上,内容控制者会使用组合突然形成强大的战力,体验乐趣者却往往做出各种华而不实的行为。精通胜利者的应对方法只有一种,缓慢而稳固的获得优势,尽可能的达成能增加自己胜率的行为,但却不愿意冒险,只想用过去的成熟套路躺赢。

好了,现在这套玩家行为理论就完整了,我们现在先假设万智牌的体验类型游戏分类是A类,对于A类游戏而言,Mark Rosewater的玩家行为划分指导了我们该如何设计游戏内容让三者都能玩的尽兴。我的理论补充让我们知道如何调整处理游戏内容之间的冲突与玩家游戏体验的均衡。

需要注意的是,这种用户行为划分不是绝对的,每个玩家其实三种行为模式都有,只不过有一个侧重,这就是我们用户划分的依据。

Mark Rosewater认为,我们的核心玩法应该是

在这套用户行为体系下,采取中间路线,包含各类型玩家都会感兴趣,但并非游戏必要体验元素的玩法内容。这套理论体系的最大价值就是让我们知道A类游戏中,每种类型的玩家喜欢什么,不喜欢什么,从而尽可能的创造适用于所有类型玩家的元素。

我必须再次强调,前文中的4大游戏体验分类已经过时了,只能参考思路,但不能照抄,目前的玩家体验追求其实更加复杂多样。其次每一种游戏体验类型,都会独立的对应一套玩家体验方式分类,不可能存在一种通用玩家体验方式分类,去通用于所有类型(基于体验分类)的游戏。在A类游戏(炉石传说可以算A类游戏)的前提下,使用这套模式去决定游戏内容才是科学合理的,但假如你做的不是A类游戏,则这套模式绝对不可以套用!

另外容易被误解的是:不是说某个玩家一定是三类玩家中的一类玩家,没有其它类型行为。也不是说每个玩家都有所有行为,所以这种分类没用。这套分类是指玩家的主属性,游戏关注点。玩家会因为主属性,游戏关注点而留存或流失,这就是玩家分类的意义。

有了这套理论体系之后,还需要实际转化到游戏制作中,我举一个更详细的端游制作应用实例以帮助大家理解。

(五)基于玩家行为分类做游戏

这个方法是我在做端游时用过的方法。首先我自己是资深的坦克世界玩家,场次为两万三千场(一场需要十多分钟),坦克世界是一个类似不可重生的FPS游戏(简单理解为只有一条命的CS)。在这个游戏中,有轻型坦克,中型坦克,重型坦克,坦克歼击车,自行火炮五种载具武器(简单理解为CS的枪)。而我在长期的游戏过程中,观察玩家,发现玩家其实会 行为8类行为倾向。

这8类行为倾向分别是:

(1)孤绝锐刃型玩家

偏好载具类型:侦查战车。

最爱经典载具: VK1602萝莉豹。

载具使用感受:速度快转向好隐蔽高视野远,不在意其火力防护。

游戏行为模型:静止于前线,利用隐蔽和视野点点灯或运动于敌后利用机动和速度偷火炮,在某些时候会使用高速中坦或者灵活中坦客串侦查战车,进行技术性极强的点灯(侦查检测敌人)。

玩家能力模型:作战大局观好,始终呆在最前线,有足够大耐心,并于适当时机果决出击,一击必杀。

日常战斗成就:静默潜行,占领敌人基地且在整场战斗中未被敌人发现。

终极游戏追求:深入敌后,击毁五辆或五辆以上敌方自行火炮。

骨灰级玩家表现:孤绝锐刃,战场上的幽灵,很会把握机会占点赢得胜利,火炮的噩梦,偷袭的大师,机变过人。

(2)永不畏惧型玩家

偏好载具类型:钝甲重坦

最爱经典载具:IS4

载具使用感受:全战场中最能抗的存在,防御最强血量最多的存在

游戏行为模型:毫不怕死,敢近距离和敌人战斗,该带头冲的时候冲在最前面,团队之盾舍我其谁。以自身模范作用带动攻势?认为卖队友打黑枪的重坦是最无耻的存在。

玩家能力模型:永无畏惧,明确自己的职责,敢于攻城陷阵赴汤蹈火,熟悉手动跳弹和巷战伸缩技术

日常战斗成就:一往无前,在本方团队中发现敌人的数量最多(至少发现九个敌人).并最终获得战斗胜利。

终极游戏追求:百战余生,击毁至少一辆敌方战车,在战斗中玩家必须受到至少五次的致命攻击且损失了80%或以上的生命值但最终幸存。

骨灰级玩家表现:永不畏惧,勇敢让人感到震惊,没有人比他更加靠前。手动跳弹技术已出神入化,身上的累累伤痕是为团队所承受的最高荣耀。

(3)战场核心型玩家

偏好载具类型:主战重坦

最爱经典载具:T32

载具使用感受:在火力防护与机动上达到了真正的平衡,能灵活的在战场上调动。

游戏行为模型:既不盲目的冲锋也不一味的蹲坑,在场中重坦不足时充当重坦,时机需要也会化身中坦,视情况支援重坦或中坦集群。极限发挥的战斗力,倾斜或扭转某一方向胜负的天平。

玩家能力模型:看准敌我对比和队友动向,根据不同进行战术补位,在重坦里有技巧担任后卫,在中坦里有技巧担任先锋

日常战斗成就:格挡专家,在我方团队中受到最多次数的攻击(至少十一次),攻击的潜在伤害在1000点以上,但最后幸存。

终极游戏追求:万夫莫开,处于敌方五辆或更多的战车(包括自行火炮)的围攻并最终获胜

骨灰