文 /80后写稿佬

序

我在和责编们谈论这个选题的时候,这帮老司机不约而同地说,不查资料还真的不知道这人是谁。

诚然,和那些大名鼎鼎的游戏制作人相比,约翰·汉克(John Hanke)没有十分惊艳的成绩单。但是提起他领衔制作的热门游戏《精灵宝可梦GO》,却是绝大多数玩家都无法忽视的存在;而汉克的连续创业经历和一手打造的一系列产品,堪称被业界忽略了的传奇。

学霸爱游戏

尽管出身自得克萨斯州一个不为人所熟知的小镇,但约翰·汉克的求学之路可谓是精英教育的典范。

想必大家都知道美国加州圣塔克拉拉谷是如今电子工业和计算机的王国,但可能只有少数人听闻过得州首府奥斯汀,这里同样因为云集了大量科技企业而获得“硅丘”美名。

得州大学奥斯汀分校(得州大学的主校区)同样以科技以及人文科学艺术类专业而闻名于世,上世纪90年代前后,汉克考上了该校著名的跨学科专业“Plan II Honors”。这个专业的SAT考试录取成绩平均分超过了1400分,能够考上这一专业的学生在各自高中都是前5%的精英,是名副其实的“学霸”专业。

▲美丽的得州大学奥斯汀分校

在校期间,他并没有展现出在游戏方面的才华,反而是在组织策划活动方面颇有心得,他是学系讲座筹委会主席,举办了多场成功的讲座。在顺利获得了文学士学位后,汉克进入了美国的外交部门,先后在华盛顿、缅甸和印尼工作。然而,这并非他想要的生活。因此在工作之余他积极地申请进修,并且获得了不少美国高等学府的青睐。

1996年,汉克在顶尖学府加州大学伯克利分校哈斯商学院拿到了自己的MBA学位。这一次,他终于展现出在游戏方面的野心,他以“互动游戏及技术等领域的机会”作为题目成功通过了答辩,拥有高等学历的他正式投身IT界。

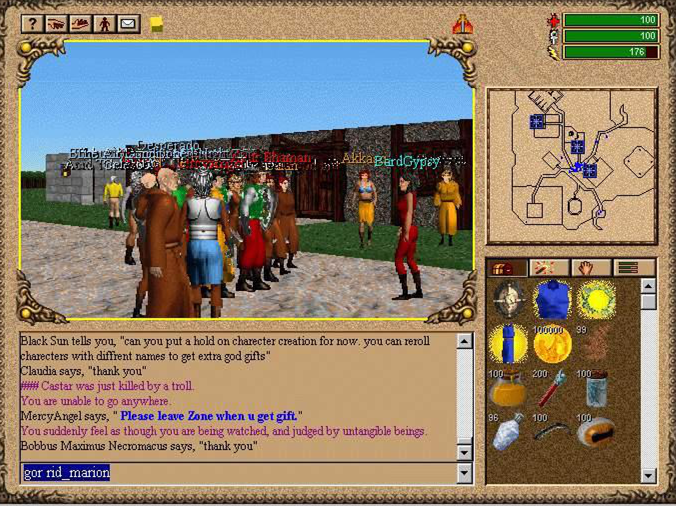

在这一年,汉克加入了小型开发商Archetype Interactive,负责公司的运营和担任游戏制作人。尽管这家小型工作室尽管只有22名员工,却趁着游戏3D化的潮流,制作出了世界上第一款被商业化的3D MMORPG《Meridian 59》(子午线59),这也是史上运营时间最长的网游之一(该游戏至今仍以开源软件的形式运营着)。当看到一个个“栩栩如生”的人物真实地从自己的团队手上诞生,3D的概念已深深植入了他的脑海。

▲《Meridian 59》

然而,光靠这个小型团队,想要成功运行这样的大型网游无异于痴人说梦,寻找合适的发行和运营商才是上策。汉克积极地寻求合作,很快,他们就和知名游戏企业3DO取得了联系。

那是在1996年,3DO正在硬件业务上进退失据,公司高层痛下决心终止了硬件开发业务。在经历了裁员和分割变卖硬件部门之后,他们将全副心思放在了游戏业务上,其中最大的手笔,莫过于斥资1300万美元收购了以开发“魔法门”系列而名声大躁的NWC,“魔法门”和“英雄无敌”自此成为了3DO的招牌。随着公司被3DO收购,约翰·汉克也加入了这家名声大噪的游戏企业。在那里,年轻的约翰·汉克重新认识了电子娱乐事业,并且积累了一定的资源和人脉。3DO未能在游戏业界展现出美好的前途,这给予了他二次创业的决心。

▲认得这个画面的,对3DO一定不会陌生

趁着互联网大潮的兴起,在完成了《Meridian 59》的最新资料篇后,汉克选择离开了3DO并再次创业,然而这只是又一次连续创业的开始。他和合伙人成立了 Big Network并担任COO,公司展现出了不错的潜力,两年后被网络营销和社交网络企业eUniverse收购。

这一次汉克并没有留下来,在两次运营游戏公司后,他希望尝试点新鲜事物。适逢互联网创业大潮兴起,放眼望去,处处都是“蓝海”。

汉克看中了数字地图测绘业务的巨大真空,再次选择创业。这个决定令他暂时离开了游戏业界,这一别,竟然就是多年光景。

谷歌地球之父的游戏梦

在筹备了近一年后,汉克凭借着数年累积而来的人脉,借助软件商Intrinsic Graphics分拆的机会,在2001年成立了主营数字地图测绘业务的公司“KeyHole”(锁孔)。

这个命名颇有深意,“KeyHole”是上世纪50年代末到80年代中期,美国发射的军事侦查卫星系列,主要用于代替高空侦察机对苏联以及其他潜在对手的境内活动进行侦查。在“KeyHole”活跃的二十多年间,总共拍摄了约九十三万张历史遥感图像。随着冷战结束,这些图像从1995年开始被逐步解密,其记录的图像甚至比那些国家的地图还要详细,而这也成为了汉克的基础数据之一。虽然并没有动用军事侦查卫星的权利,但汉克成功争取到了索尼、英伟达乃至CIA的风投部门“In-Q-Tel”的融资。有了这些业界大佬的背书,KeyHole拿到了美国国家测绘局(NIMA,后来更名为“美国地理空间情报局”(NGA))的授权,通过卫星、航拍和现实地图相结合的方式,呈现出一种全新的地图模式。

▲Keyhole的航拍地图,图为2004年的旧金山

KeyHole初期的发展并不顺利,当时互联网创业迎来第一次低潮,大量初创企业破产,汉克面临着巨大的压力。而支撑他度过难关的,除了那些商业巨头,还有他从求学生涯以及两次成功创业中积攒的知识和经验。在他的运筹帷幄下,KeyHole等来了转机。

2003年,伊拉克战争爆发,汉克领导的KeyHole迎来业务爆发期。他们找到了CNN、ABC、 CBS三大广播公司以及其他主流网媒,说服他们利用KeyHole的立体地图技术和航拍影像来呈现和分析巴格达的最新战况,令世人为之惊艳。

自此之后,尝试与这个创业团队合作的企业越来越多,其中不乏一些市场大鳄,而当中以谷歌最为积极主动。

谷歌向来就有收集各种科技企业的嗜好,迄今为止他们已经收购了近200个企业和团队,总共花销超过280亿美元。各型各色的企业及产品被整合到谷歌的软件框架下,构筑了谷歌善于创新的良好形象。

当年谷歌正欲全力发展地图业务,他们在几年间先后收购了ZipDash(交通分析)、Where2(地图分析)、Endoxon(地图)、ImageAmerica(航拍)等在各自领域势头不错的公司,而Keyhole则是谷歌豪掷3500万美元收购的其中一家企业。

汉克力主研发的旗舰产品“Earth Viewer”被重新包装之后,以大家熟悉的“谷歌地球”形象出现。

谷歌成立了特别部门“GEO”,统括谷歌地图、谷歌地球、街景、3D建模程序SketchUp、地图相册Panoramio等一系列产品。正是这个部门,日后将汉克和“精灵宝可梦”联系在了一起。

汉克成为了这个部门负责产品发展的副总裁,一做就是六年。在这六年里,他让谷歌地图和谷歌地球成为了世界上最具影响力的地图软件。

十多年的创业和开发经验令汉克从一个初出茅庐的小伙子变成了资深的空间和地图专家,不过在汉克心底,始终还有一个游戏之梦。他时常和团队成员们谈及这个梦想,并且在谷歌内部开始流传。

汉克的游戏梦得到了谷歌联合创始人、技术部总监谢尔盖·布林的支持,不过他并没有让汉克抛下工作,而是让他基于谷歌的现有程序开发出有趣的产品。这是一个折中的办法,也是一条新的思路,让不可能撇下“GEO”业务的汉克可以有一圆心愿的机会。

▲布林几乎可以算是谷歌黑科技的代言人

在那一年的复活节,谷歌地球推出了一个“彩蛋” —— 人们可以通过更新版本里的附加程序坐上“喷气机”,享受低空飞行俯瞰城市景色的快感。

这个“游戏”收获了不错的反响,对汉克的触动也很大,这不仅重新铺开了汉克的游戏开发道路,日后汉克旗下游戏所呈现的独特理念,也是从此开始。

当移动游戏日益主流化,其代表平台之一的安卓系统以及开发者谷歌对于游戏领域的涉足自然是愈发频繁。对于已经年近四旬的汉克来说,想要重返游戏界,这显然是一个不容错过的机会。

“Ingress”的枪声

随着谷歌的不断壮大,他们也开始寻求新的发展形式 —— 在挥舞着支票本收购企业之余,也鼓励那些被纳入谷歌体系的人才内部创业。于是汉克再次组建自己的团队,成立了Niantic Labs(简称Niantic)。

和之前的“KeyHole”一样,“Niantic”这个名字也是意味深长,它取自淘金热时期一艘前来旧金山的捕鲸船,和“汉克们”当时前往旧金山创业淘金的情景颇有点相似;公司商标上的热气球则是象征着无穷的探索。

汉克后来在接受采访时表示“一直希望将地图技术用在游戏上”,然而谷歌内部真正可以进行游戏开发的人才并不多,这使得汉克又回到了十多年前创业初期孤军奋战的日子。不过已经久经风浪的汉克有足够的魄力和智慧解决这些问题,那些Keyhole旧部再次来到了汉克的麾下,从只有一人到数人,再从十数人到数十人。Niantic稳步壮大,谷歌地球的算法为产品提供了良好的架构,开发也渐趋于成熟。

在历时一年多的开发后,汉克的团队终于做出了第一个APP:基于定位的旅游导览应用《Field Trip》。

“带领你发现在身边那些炫酷、神秘和独一无二的事物”,这是《Field Trip》在App Store上的产品描述。

▲《Field Trip》并没有取得成功

尽管字句描绘得画面非常美好,但事实上《Field Trip》的成绩并不怎么样,它从未跻身应用榜单的前100位,随着时间的推移,逐渐淹没在了浩如烟海的应用市场中。

“凡是现实的东西都是合乎理性的”,黑格尔的名言用在汉克的作品之上颇为合理。尽管成绩并不理想,但这种集合了精英智慧的理性产物只要有适当的展现方式即可发光发亮。不过话虽如此,两年的努力付诸流水,这个打击对于一个创业团队不可谓不大,即便是有谷歌支持,汉克和Niantic都需要拿出成绩来证明自己走在正确的路上。

那时候,手游业正迈入高速爆发期,这是汉克重投游戏业的上佳契机。然而汉克并没有选择凑热闹地开发三消、跑酷和卡牌游戏。

“比起复制人们所做的(游戏),我们更应该着力于革新和创造有助于游戏事业发展的东西,”腹有诗书的他自有一套游戏开发理念,“游戏的本身应该是促进生活体验,而不是在一堆大场景的决战后BOSS轰然倒地。”

就如之前的飞行模拟器那样,在一张张地图和灿若繁星的背后,包含了汉克、Niantic乃至布林和谷歌的概念和野心,那就是利用谷歌所掌握的“黑科技”,帮助合作伙伴或是客户 “以一个平台带来各种不同的游戏体验”。

基于这点,汉克采用了驾轻就熟的地图技术,加上谷歌藉由“谷歌眼镜”所大力推广的“AR技术”来打造《Ingress》—— 一款并没有精美画面,但十分有特色的AR MMO游戏。

游戏的背景并不复杂但十分开放:科学家发现了一种来源和用途都不明确的神秘来源“XM”,人们无法用肉眼看见它们,但是只要打开手机扫描就会发现它们的存在,有人认为这种能量会危害人类的思想,有人则尝试引为己用。于是人类分裂成两大阵营,“启蒙军”尝试接受这种能量,使人类进化到更高的阶段;“反抗军”则致力于和企图利用XM能量奴役人类的势力斗争到底……

比故事更有趣的是其玩法,玩家需要通过手机显示,在城市里寻找那些指定地点,占领这些据点将会为自己所在的阵营取得最终胜利添砖加瓦。这种需要玩家“动起来”的游戏方式想必大家都不会陌生,它和《Field Trip》的神秘地点、如今的Pokestop存在着承前启后的关系。

▲在《Ingress》中,每个点都来自于玩家的切身努力

由于是谷歌内部开发的软件,汉克选择自己的安卓系统进行邀请内测,历时了半年的测试和修正,他认为时机已经成熟,《Ingress》在2013年12月正式上架,约翰·汉克打响了回归游戏界的第一枪。

根据Niantic的统计,《Ingress》拥有数以百万计的注册用户,这对于国内某些依附在社交媒体上的手游来说并不算什么,但对绝大部分游戏来说都是个了不起的数字。《Ingress》被认为是“全球最受欢迎的AR App”,大量玩家为之涌上街头,不断寻找游戏里的特殊风景,在竞争中发现城市中那些尚未被发掘的美好一面,同时也真实参与了游戏的故事线发展。人们总是会有意无意地忽略手游开发者的名字,这令汉克的名声并没有一飞冲天。

▲这位名叫Trevor Clunn的玩家玩了一年的《Ingress》,体重从135KG暴减至72KG

通过《Ingress》,业界又一次认识了这家谷歌旗下的企业,一如当年伊拉克战争中“Keyhole”的横空出世。在不断增加的玩家中,有一个特殊而疯狂的玩家,他的等级比起整天泡在游戏里的Niantic测试人员还要高出不少,更重要的是,他的存在使得Niantic和Pokemon暗中接下了姻缘。他就是Pokemon Company的总裁石原恒和。

愚人节启示录

2014年愚人节前,一向“应节”的谷歌(更准确来说是GEO部门)希望举办一项基于谷歌地图的活动,好让大家在愚人节找点乐子。

尽管谷歌和不少游戏发展商有联系,但能够和地图完美契合,又能充分调动人们去探索,还得有一定的乐趣性,这样的开发商并不多。况且这毕竟是个附着在谷歌地图上的“迷你项目”,优先考虑内部企业是谷歌的首选。因此GEO部门的负责人找到了汉克,后者之前基于GEO的产品开发的“复活节彩蛋飞行器”和《Ingress》,使他领导的Niantic获得这份工作实至名归。

在参与了多次讨论后,大家最终决定给Pokemon Company发去一份合作意向。

不少人都知道,Pokemon Company是任天堂和子公司creatures,以及开发商Game Freak三方持股的企业,岩田聪和石原恒和是引导这个IP走向的舵手。

▲石原恒和

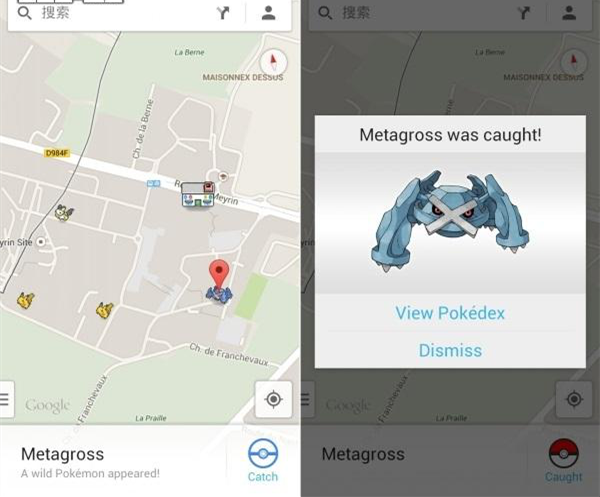

在看到协力开发者介绍后,石原恒和马上想到了常驻在手机中的那款游戏,“提前的认同”令石原恒和极力促成项目的发展。另一方面,Game Freak正处于《精灵宝可梦 X/Y》的开发攻坚阶段,不可能抽出额外人手去接手这一项目。岩田聪和石原恒和决定将第一代、也是最为深入民心的150只宝可梦的形象权授予谷歌,让其进行二次开发。这个名为“Pokemon Challenge”的迷你项目,向着新的游戏领域和方式发起挑战。

为了宣传《Pokemon Challenge》,汉克和GEO部门的负责人还策划了一支宣传片,在片中玩家需要前往各种险地 —— 原始森林、无垠沙漠、汹涌大海……透过手机摄像头找到潜藏在那里的人气“宝可梦”。如果有玩家能在一天之内收集全球所有的宝可梦,甚至还能获得谷歌的一个职位。

当然这只是一个合格的愚人节玩笑,在游戏中玩家当然不需要攀山涉水,只要在谷歌地图上点击全球地图,按照提示寻找即可。饶是如此,两年前的那个愚人节,还是有不少人沉迷在捕捉精灵的乐趣中。人们对于广告中描绘的游戏体验十分向往,并通过社交媒体传递着这样的观点,这成为了催生《精灵宝可梦GO》的最初动力。

“宝可梦和谷歌地图,就像是巧克力和花生酱,”这是汉克在完成了《Pokemon Challenge》之后得出的结论。尽管他还想继续深挖这个迷你项目的潜力,但这毕竟涉及到两家巨头之间的深度合作问题,无法一蹴而就。而作为一个下属企业的负责人,汉克左右不了高层们的决定,这让他产生了异样的情绪,为不久后发生的故事埋下了伏线。

▲在《Pokemon Challenge》中,我们已经可以看到《精灵宝可梦GO》的雏形

完成了《Pokemon Challenge》之后,生活仍旧继续,《Ingress》依旧是Niantic的核心业务,同时也着手开发新的游戏。汉克并没有想过与Pokemon Company还会扯上关系,直到接到一通来自日本的电话,电话的那头是石原恒和,传达了他和岩田聪的意愿。

在评估了《Pokemon Challenge》的成果后,岩田聪和石原恒和认可了汉克和Niantic的成绩,并且希望进一步发展这一游戏类型。

岩田聪原本想将这种AR以及地图紧密结合的模式搬到3DS上,以此来刺激呈现下滑势头的3DS销量。然而,3DS无法完美满足这类游戏对于移动网络、卫星定位和地图支持等需求,这让任天堂左右为难。曾经强硬宣称在位一天都绝不会开发手游的岩田聪,最终决定将任天堂这艘巨型航母驶向一个全新的领域。石原恒和得以拨通那一通电话,死核玩家的身份令他和汉克只叹相见恨晚,在前者的穿针引线下,汉克和岩田聪的会面变得水到渠成。

好事多磨,当策划案顺利推进的时候,岩田聪突然检查出胆管肿瘤,立即放下了工作并进入了漫长的治疗和康复期。在病榻上的岩田聪依旧为任天堂的手游业务划定了方向,任天堂的手游大计稳步前进,关于“Pokemon手游”的传闻也不胫而走。

终于,在2015年的一系列的风云变化中,汉克得以一尝夙愿。

《精灵宝可梦GO》里的智慧

2015年8月,谷歌进行了架构重组,成立了母公司Alphabet。

“或许这能让Niantic成为我们自主的企业”这样的想法在汉克脑海中一经出现,就再也挥之不去。

之所以有这样的念头,是因为随着Niantic的游戏业务发展,他们与谷歌尽管在游戏整体理念上仍然保持一致,但分歧却越来越大。纵然谷歌有着雄心壮志,但家大业大的互联网巨头一直协调着各方的发展,这让急需壮大的汉克和Niantic有志难伸;与此同时,谷歌高层一直希望Niantic将自家的各种平台像谷歌地图那样引入到游戏领域,但是他们活跃于移动应用市场都是相对“低水平的平台(汉克自语)”,并不适合复杂的游戏;再加上谷歌这个“庞然大物”向来有吞噬其他公司的习惯,这让不少合作企业都心生顾忌而畏缩不前。

秉承“游戏改变世界”的理念,汉克促成Niantic从谷歌中剥离,这种“爱你所以离开你”的戏码并不是狗血爱情剧的专利。不过稍有不同的是,Niantic和谷歌仍然保持着良好的合作关系。

得益于与任天堂以及Pokemon Company的良好关系,汉克迅速募集了超过3000万美元的资金,并且在旧金山找到了新的办公空间,Niantic这艘“捕鲸船”再次起航。

2015年9月10日,汉克现身任天堂、Pokemon Company和Niantic发布会,联袂宣布《精灵宝可梦GO》确认开发,和他一同出席的是任天堂的临时取缔役宫本茂以及石原恒和,而那个将任天堂带进手游时代的巨匠已然远去,这让汉克不禁心生感慨。“延续岩田聪的游戏精神”是他一年多来接受采访时经常挂在嘴边的一句话。

尽管岩田聪在癌症复发后已经甚少处理事务,任天堂和Pokemon Company对待汉克以及Niantic的热情并没有减退。

日本之行除了举行发布会外,汉克还带着Niantic的部分工作人员出席了《Ingress》一系列宣传和对战活动。和中国人一样,日本人同样喜欢在酒桌上拉近友谊。在活动结束之后,Pokemon Company的高层们拉上Niantic的一行人来到一家颇有格调的餐厅,一边推杯换盏,话题也从客套话转到了大家熟悉的共同话题上。

在觥筹交错之间,有人走向了汉克,汉克知道来人是Game Freak的创办人之一,同时也是“精灵宝可梦”系列的制作人兼作曲家增田顺一。

▲增田顺一也是《精灵宝可梦GO》诞生的关键人物之一

增田顺一对《Ingress》取得的成功十分感兴趣,同样地,汉克也对“宝可梦”兴趣甚浓,而这也是两家公司员工相互喜好的缩影。两人商谈甚为投机,最后干脆坐到一旁开起了小型的开发会议。增田顺一在综合考虑各方面的因素后,建议汉克抛弃那些繁杂花俏的游戏技巧,回归到捕捉“宝可梦”的乐趣中。

受此启发,汉克的开发理念愈发清晰,他给《精灵宝可梦GO》定下了三大目标:

1)?练习,很多健身应用都承载了太多的“包袱”,最终让只不过想保持健康的你感到了如同奥运会落败运动员的挫败感,《精灵宝可梦GO》里捕捉精灵只是奖励而不是负担,玩家可以走出家门,在五分钟之内就可以找到一只“宝可梦”,作为这次小锻炼的奖励。

2) 用新的眼光看待世界,把现实生活中的地标和名胜古迹变成Pokestop和道馆,通过鼓励探索令人们发现身边的美好,这是汉克游戏理念的又一次演绎。

3) 打破社交僵局,玩家们组织“捕捉宝可梦”的活动,聚集并交流捕捉心得,乃至以后极有可能出现的“宝可梦交换”。汉克希望通过这样的设计,令玩家们找到花时间相处的理由,让Niantic化身打破网络时代社交冷漠的“破冰船”。

这些积极的理念在潜移默化之间为《精灵宝可梦GO》的成功打下了基础。而游戏的开发也十分顺利,《精灵宝可梦GO》可以说是《Ingress》的精神续作,Niantic在开发过程中吸取了之前的经验和Game Freak的建议,增田顺一和Game Freak的部分开发人员也参与到了开发之中。这些建言和3D建模资源,再加上地图技术的相互共享,使游戏开发一日千里,在宣布开发后仅仅半年,《精灵宝可梦GO》便开始在北美上线测试,短短三个月后游戏便正式上架。

在这之后,《精灵宝可梦GO》所引发的热潮和各种各样的故事,相信大家或多或少都听说了。也是从这几个月开始,人们才真正认识了这位游戏开发的老兵 —— 约翰·汉克。

结语 廿载一觉游戏梦

著名导演李安曾经著书《十年一觉电影梦》,讲述了自己如何从无人问津的事业低谷中一步步成为如今的电影大师。

约翰·汉克,这个以游戏入道,却在中途临时变向创造出了不起的“谷歌地球”的地图大师,终于将自己的游戏梦想照进了现实,他所用的时间是二十年。

尽管这样的故事很鸡汤,但对于生存之上、生活以下的我们而言,这口鸡汤还是能让我们各自品出不同的滋味。

相关阅读:Pokemon GO开发者:不花钱不能赢,不是我们想要的

via:vgtime