GameRes游资网授权发布 文 / 胡痴儿

一、导航篇

你为什么出现在这里?

现在市面上常见的VR游戏策划,很多直接把第一人称视角的游戏直接移植过来,只能说明那些游戏策划对于VR的理解,还差得远。

我觉得,VR中经常思考的问题,和你来到这个真实世界思考的问题一样——我为什么在这里,以及我在这里干什么?

比如为了将你带入游戏,一般游戏中先会有一段影片将你引入游戏世界。用屏幕变暗代表角色睡着了或者失去意识,用屏幕由暗变亮表示醒来。

常见的游戏是先发生一个事情,然后你晕过去了或者失去意识,反正一片漆黑,接着慢慢变白——用来陈述你为什么在这里,以及在这里做什么?

但是,这些东西放在VR里就有些不合适了,因为你明明在一个固定的位置和方位。而你的大脑明白,你并没有失去意识,只是眼前漆黑一片,然后就换了位置?

我以前做iOS和Android的交互,一定要说清楚从哪里来到哪里去?从高级页面来到低级页面,然后再从低级页面回去;从父级视图跑到子级视图,再从这里回去、同级兄弟页面的相互跳转等等。VR也是一样,不能说用户神不知鬼不觉地就从这里移动到了那里。

传统的角色扮演类游戏中两个游戏场景之间的切换是通过一段沉浸感很强的影视,告诉你为什么你从那里来到这里,但是在VR中也不妥。

虚拟世界的交互与现实世界交互的映射

VR真正的交互,不在于触发什么控件,什么东西能碰,什么东西不能碰,他是怎么触发的,而在于你弹指间的一个动作会有无数超高性能的计算机为你计算,整个世界都因为你的一个呼吸而翻天覆地,这就是交互,你的任何行为都能对整个世界产生影响,时间尺度、空间尺度,亦是如此。

当你的目光经过它会告诉你,哪些可以交互,哪些不可以交互。比如你的视线经过的时候,它发生一些变化。

比如这个游戏,你和外星人坐在一个飞船上。

当你看向外星人的时候,它也转过头来看你。

你就像婴儿一般,你出生的那一天,因为第一天来到这个世界的你,大脑从没见过这个新鲜的世界,无数的信息元素涌入你的大脑,直至你昏昏睡去……对于大脑而言,它大多时候在获取信息,然后发出它的反馈。而VR也是一样,你看到的每一个物体,就是信息,然后大脑判断哪些有用?哪些没用?

环境和内容是作为一体的,比如在3D建模中,环境是个材质球,包裹住你,而物体则是那些模型,因为你不能position tracking所以不知道环境只是个没有厚度的曲面,但是你却能通过转动头部来感知你身边建模模型的立体感。所以和传统的video game有很大不同。

VR中的界体到底是什么样子呢?你想想你在现实世界中,站着躺着跑着跳着蹲着,但却始终能看见的东西……对就是你的余光看见的身体!而你的余光,正是陈放东西的界体,当你忘记导线内电流方向时你举起右手,当你忘记地转偏向力的时候抬起左手,当你需要打开一扇门的时候伸出一只手去推……对,那时你余光里出现的身体和手是现实世界的导航栏,而VR中你avatar的手和身体,则是VR中的底部导航。

你的身体充当着整个现实世界的容器,包含了你在现实世界感知的内容,还装着一个虚拟现实引擎(你的大脑)。

二、avatar篇

你在VR中的化身

VR中的导航一般放置在底部,它可以是一个退出按钮,一个主菜单,甚至是一个avatar。

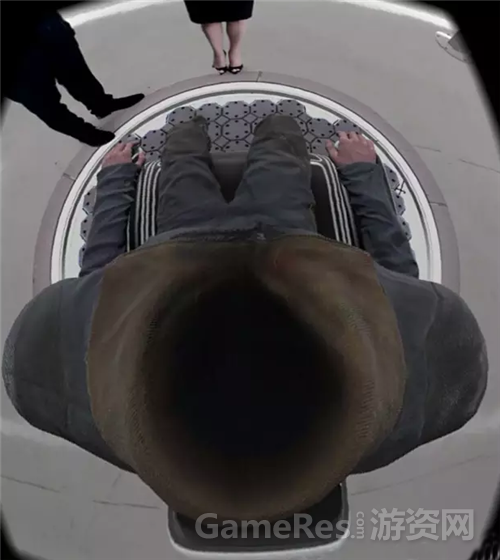

比如最经典的cardboard labs。

avatar一词是用户在VR中的化身,用户可以看见的。比如它可以代表用户的位置、方向、运动状态和姿势→ →。

不过,现阶段的avatar因为技术限制所以有一些问题。

用户扮演的avatar,可能是一个不存在物理实体的鬼魂。对于这样的身体,玩家可能并没有过相应的经验或体验。当然还有些和玩家的形体完全不一样的,比如龙、怪兽甚至是身体比例发生变形的卡通人物,只要比例和映射规律相同,玩家也不会觉得太过不适。

三流的avatar

由于VR是第一人称体验,很多VR游戏直接免去了用户的avatar,这样用户感觉自己像是空幻和虚无的。

这个游戏叫Blink Escape,你低头看着脚底,什么也没有,我不喜欢这样的设计,因为不知道自己是怎么出现在这里的,我从哪里来?到哪里去?什么线索也没有给出(╰_╯)#

二流的avatar

常见的像halloween ride这一种展示类的,你一直在过山车上。

battle360VR,你在操作一个可以移动的射炮,还是没有解释你为什么出现在这里。

chair in a room解释了你为什么坐在这里,如果这时你在现实中也坐着,那么会有一个映射关系,不过它好像少了点什么。如果你坐在椅子上往下看会看见你的腿,而这里什么都没有。

另一种是HUD(Heads-Up Display)和环境的融合是最理想的。reticle直接作用在可交互的物体上。

HUD现在遇到了一个问题,比如它标出一个物体的位置,那么它应该和那个物体在同一深度上,但是因为它是直接出现在你视觉上的,所以它看起来比你最近的物体还要近=_=所以理想的情况下,interbody离你最好不要超过75cm。

用户的眼睛在手上的工具(或武器)和场景之间切换需要收敛和聚焦。因为一个物体离眼睛太近,会导致binocular disparity(双目视差)很大,或者说左右眼看起来会有很大的差异,所以很难解析成一个三维的view。

没有物体可以非常靠近你的眼睛,因为本来眼镜和玻璃,玻璃和屏幕都是有距离的,可能不仅表达不出来还有很大的畸变。

伸出手操作某个东西或者手持某个东西,最好操作完之后放下来(谁会常年没事干举着手?)。比如这个——silent home

右下方为你的手,拿着手电照射。

当出现门的时候你伸出手将门推开。

这样一些特写(close-up)镜头,就是VR中在我们身边的物体,比如驾驶舱(cockpit)、头盔(helmet)……它们就是容器或者说界体,它代表了你在一个使用场景下需要使用到的交互界体。但是因为这些东西离你太近,所以有很强的立体感,从而削弱了真正想要呈现的内容。而这些界体是要用来呈现内容的啊!

在PFS中,武器通常从view的底部出现,好像用户真的握住了什么东西似的。这意味着它是VR中离你最近的物体。它叠加在场景上,大,却离你很近。

一流的avatar

个人比较喜欢的方式是一个全身的avatar,不过没有头,头呢?头就是你进入VR中的那个器官。这是目前用得比较多的一种。

在perfect beach中你躺在沙发上,而你的头四处转动也能看到你的身体。当然你还是会看见这种头和身体分离的情况。

不过,最重要的还是VR和现实中应建立一种映射关系,不然的话,你往下看,看见了自己的手,这时你抬起自己的手,VR世界中的手却还垂垂的向下。

如果一个女孩向下看,看见了自己的男性身体,沉浸感就被打破了。(如果能用3D扫描过的自己的模型,沉浸感就会提高。)

无节操的suquareousher

所以最好的方法就是较少外观的特征,比如用手套遮挡手部的特征,用衣服遮挡身体上的一些特征,让所有特征含混不清,最容易让玩家产生和角色的对应关系。

在游戏titans of space中,宇航员的航天服很好地掩饰了你身上的特征。

在WAA中,你是一个宇航机器人,低头可以看见自己的机器身体。

这里我还想补充一种巧妙的方法,那就是Avatar显示在画面的边缘。

顶级的Avatar

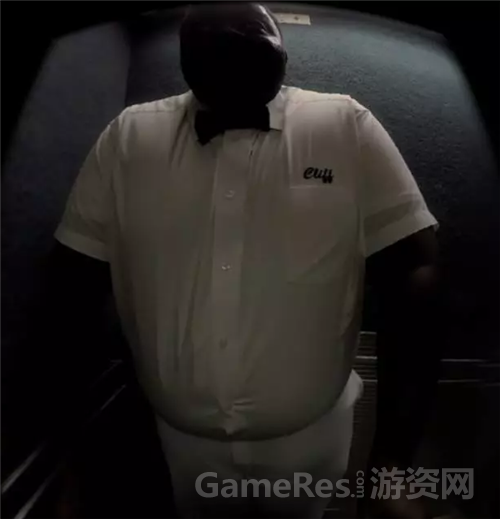

catatonic——这个是vrse在万圣节初一的一部全景视频,和它之前那只虚无的具有客观感测感的全景视频不同,这个全景视频告诉了你,你从哪里来?要到哪里去?(通常来说,第三人称具有一种客观的感觉,让人感觉像是在观察什么东西。而第一人称,则会多一些沉浸感。)

首先你是个病人,坐在轮椅上。这是一条贯穿全局的线索,你一直被推着,当然你也会对现实产生影响,就是当你经过的时候那些吓人的东西都会朝着你的头来。

而你背后的黑人将推着你前行。

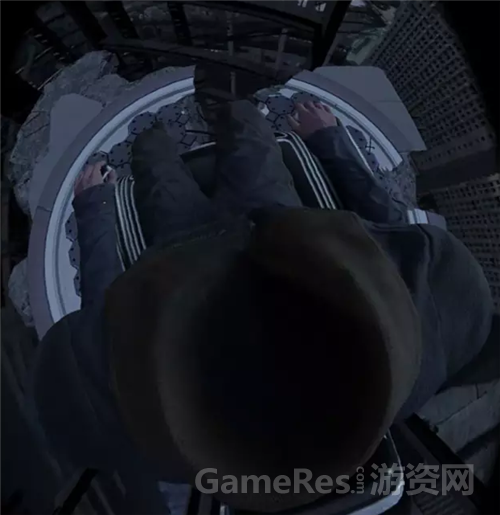

更加优秀的还是gearVR的insurgent 的shatter reality,首先是他们两人在讲解大脑和神经。

接着,拿你做实验,把管子插到你身上。

你感到现实世界破裂。

你在的地方倒塌了。

你到了一个新的世界,升降机把你降了下来。

接着你被快速移动,被绑到了铁轨上。

火车撞过来,撞碎了一切!

你发现你又回到了刚才被拿来做实验的地方。

风流的avatar

Avatar的哲学意义在于解释你为什么出现在VR中,可是也会带来另一个问题,那就是现实中的你和VR中的你可能有着不同的运动和不同的姿态,比如你的Avatar在跑动而你现实中的身体却安静地坐在那儿。

理想的Avatar一定是可以看见自己的身体、能看见别人的Avatar,还能看见别人的Avatar如何看自己的Avatar。

其实就相当于你的头提前到了VR的世界里,而身体因为没有相应的捕捉和跟踪,所以还没到VR中来,中国有一家叫做noitom的企业正在做着这一件事情——它要把你的身体也拖入VR钟来。

它要跟踪你全身的数据,上传到Avatar,极力降低这种延迟,达到Avatar真正的目的——你的化身!

让每个人都能够拥有ta理想中的Avatar,是未来的一种时尚,也是作为VR视觉设计师的你们应该考虑的。

最后也算回答了戴博问我的问题,你为什么想加入noitom,你想做什么呢?这就是我想做的事!!

三、视觉篇

我发明了一个词叫做界体(interbody),何谓体?它有两个概念,

首先体是一个三维的概念,接着是一个和整个身体交互的概念,即使穿戴设备是只有戴在头上的HMD,也能根据这一点数据模拟出整个身体的模型。

第二是体的概念,三维中包含的位置、旋转和缩放等信息。

第三是做平面的界面设计师变成了界体设计师╰( ̄▽ ̄)╮

在VR中作画

现在以游戏为主的VR以拟物化的方式出现,内容和控件相融合,而将来会不会出现扁平化呢?我的答案是不会,但是将来会出现低多边形化的界体,这个界体类似于现在iOS的毛玻璃——用来展示一个非常细腻和丰满的内容,比如一个虚无的毛玻璃效果,用来展示一个2K或者4K的照片就能很好地呈现出这样的内容。

让我们幻想一下以后的VR界体——

图为十年后基于Android的cardboard VR系统的棉花糖启动logo

10年后的cardboard VR系统桌体

这种风格叫做low poly,也是现在在显卡渲染性能不够的情况下出现的。

VR的三种扁平化,我从三维建模中归纳来,分别时low poly、Voxel 和 cube化——

低多边形化(low poly)

低多边形的角色

低多边形的物体

低多边形的场景

三维像素化(Voxel)

cube化

加载

最后,当然随着渲染技术达到一个高度,会出现nature化,界体成为自然的一部分,不再具有电子产品的任何特征……

相关阅读:

VR游戏界面设计干货分享:用户模型的建立